PNAS | 现代昆虫取食植物的模式在侏罗纪中期已经形成

昆虫和植物的互作关系可以追溯到数亿年前,其中昆虫植食作为食物网关系及物质能量流动的基础是在漫长演化过程中与环境相互适应的结果,这种相互适应不仅塑造了自然界的生态平衡,还对当前农林业的经济发展具有重要影响。但现代昆虫植食模式是什么时候开始形成的还未有定论。

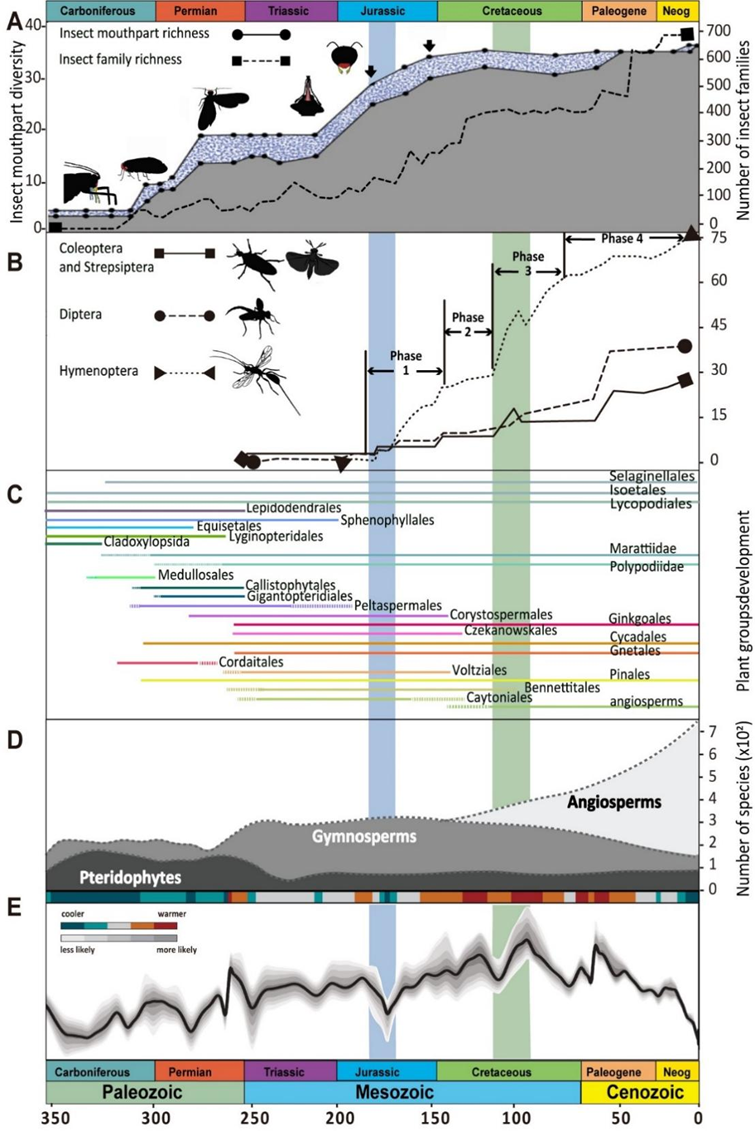

长期以来,科学家们认为现代昆虫植食模式是在大约1.25至9000万年前的白垩纪早期随着开花植物(被子植物)的多样化而形成的(图1)。然而,最新研究结果表明该模式早在侏罗纪中期(以裸子植物为主导时期)就已经形成,比以往所认为的被子植物占主导时期提前了6000万年。

图1. 石炭纪以来昆虫、植物及环境演化过程。

备注:蓝色条代表中侏罗世裸子植物繁盛期,绿色条代表被子植物辐射的关键时期。

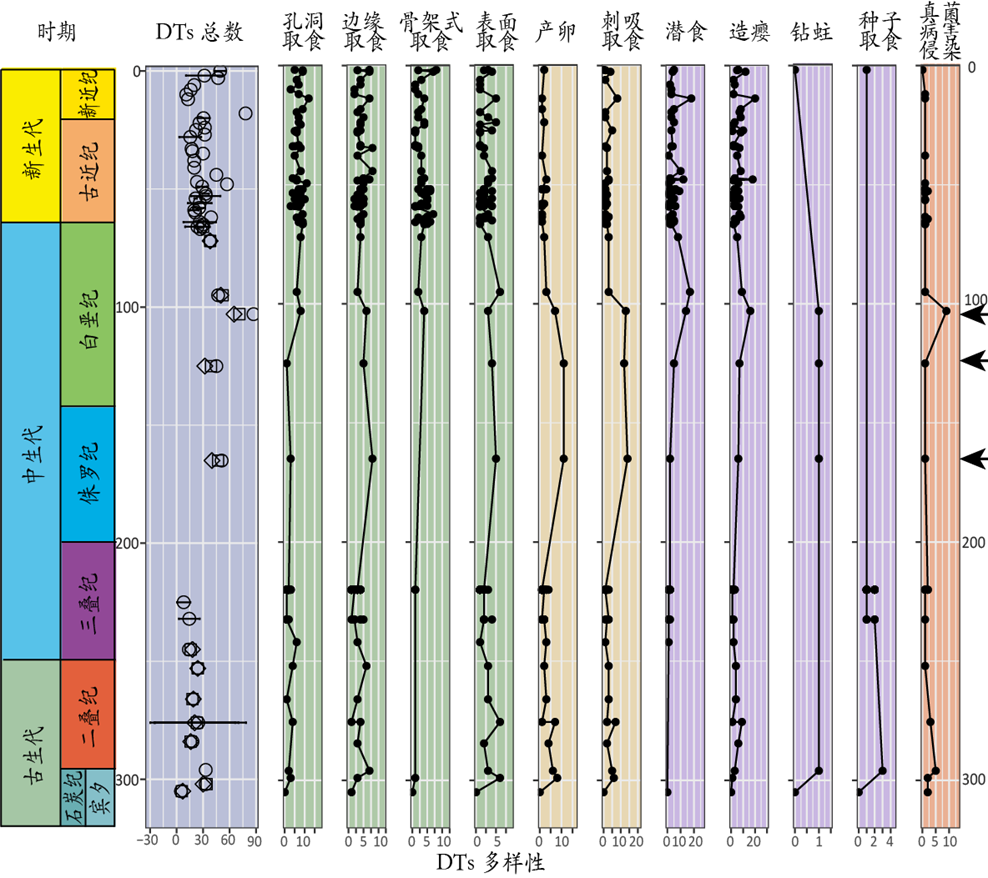

为了探究现代陆地生态系统中昆虫植食模式的早期演化,我们采用功能性取食组-损伤类型(FFGs-DTs)系统,分析了过去3.05亿年中131个化石植物群落及3个现生植物群落的昆虫植食多样性,并从周转率(turnover)、嵌套性(nestedness)和相似度(similarity)进行β多样性分析,揭示不同时期昆虫植食模式的演化规律。

图2. 石炭纪以来植物群落的功能性取食组-损伤类型的多样性

点线趋势图展示所有植物群落的功能性取食组-损伤类型(FFGs-DTs)多样性分布情况(图2),发现自石炭纪以来不同植物群落的整体DTs丰富度呈波动性增加趋势。中侏罗世已出现了11种FFGs,共78种DTs,显著高于古生代,甚至接近新生代的植食多样性水平。

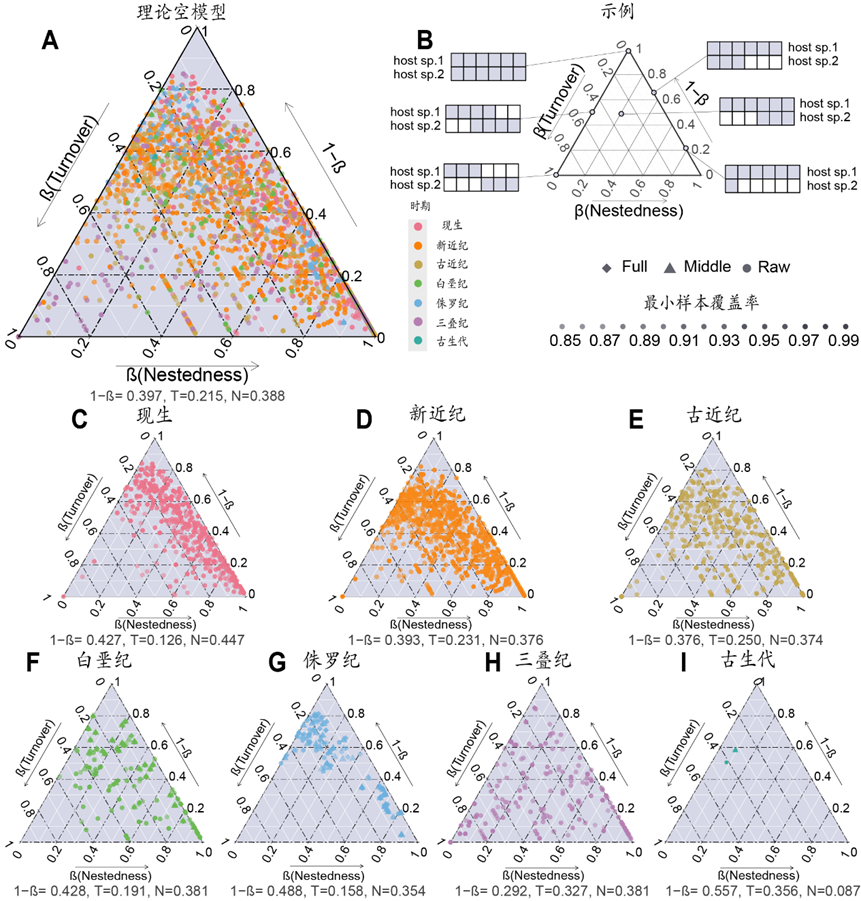

图3. 石炭纪以来134个植物群落的昆虫植食的β多样性分析。

备注:在昆虫植食中,周转率(turnover)衡量不同植物种类(植物群落)所拥有的相同DTs数量,表明昆虫植食在不同寄主植物(植物群落)替换的容易程度。如果两者间仅拥有少量的相同DTs,寄主植物替换的可能性较低,则周转率指数较高,反之,两者间具有大部分相同DTs,替换的可能性较高,则周转率指数低。嵌套性(nestedness)衡量不同丰富度DTs在寄主植物上有差异的分布格局,DTs与不同寄主植物(植物群落)的植食多样性的相似度越高,则嵌套性越高;反之,则嵌套性越低。1-β代表相似性,图中每个点代表不同寄主植物上DTs的周转率、嵌套性和相似度的值,每个点在三相图上的总和为1。

不同时期昆虫植食的周转率、嵌套性和相似度三要素构成的三相图表明,侏罗纪、白垩纪、古近纪、新近纪和现代植物群落的损伤类型(DTs)呈现出高度集中趋势(图3 A-G),表现为稳定的低周转率、高嵌套性数值分布,这表明嵌套性为昆虫植食多样化的主要驱动因素。低周转率表明该类植物群落存在相同DTs的比例较高,即这些植物类群间共享的昆虫类群(口器结构)比例更高;高嵌套性则表明该类植物群落的DTs与寄主植物之间具有更高的相同关联性比例,即取食同一寄主植物的昆虫多样性的比例更高。

研究中还发现有趣的现象,以早期被子植物为主的玫瑰溪植物群出现了几乎相反的高周转率和低嵌套性趋势,这一独特模式可能反映了新兴被子植物生态环境为昆虫提供了独特资源,即生态释放假说。相较之下,晚古生代时期(图3H-I),不同寄主植物和DTs之间的周转率高于嵌套性,其中三叠纪时期的数据分布零散,反映了昆虫取食不同寄主植物并形成复杂的植食关系。这可能与二叠纪灭绝事件后直至三叠纪中晚期生态系统逐渐恢复的过程有关。

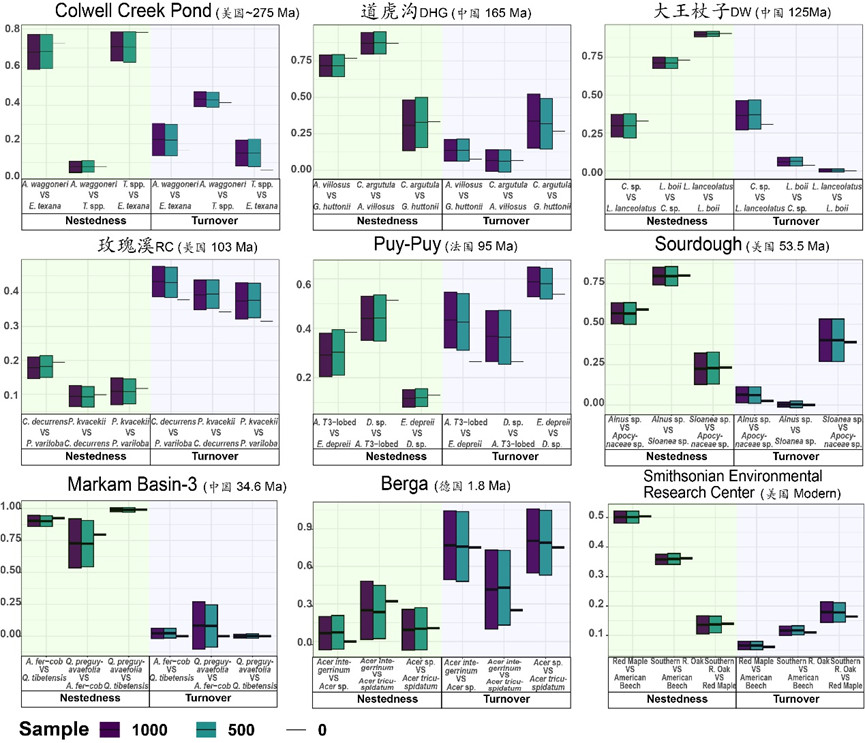

图4. 不同时期的9个植物群落的昆虫植食的周转率和嵌套性分布

另外,从不同寄主植物类型分析表明,在内蒙古宁城道虎沟、辽宁凌源大王杖子和美国的Colwell Creek Pond地区以裸子植物为主的植物群落中的昆虫植食呈现出低周转率和高嵌套性的模式,而在被子植物为主的美国玫瑰溪植物群落及其他植物群(图4. Puy-Puy,Sourdough,Markam Basin-3,Berga,Smithsonian Environmental Research Center)则表现为双峰模式,即同时有低周转率、高嵌套性和高周转率、低嵌套性,反映了昆虫植食与被子植物间的复杂关系。在现生植物群落中,低周转率和高嵌套性通常是主要规律,但这一趋势也可在早期裸子植物为主的植物群落中观察到。这进一步表明,寄主植物的类型对昆虫植食模式的影响可能并没有预期显著。

综上所述,现生昆虫植食模式并非如早期认为的最早发生在被子植物辐射初期或辐射后,而是在侏罗纪裸子植物主导的环境中就已形成。昆虫植食模式现代化的拐点发生在侏罗纪中期,这一模式的形成可能受到生态环境的长期影响,以及捕食性和寄生性昆虫的天敌效应,而不是单纯由植物资源多样化驱动。

侏罗纪时期昆虫植食程度的显著增强,为现生昆虫植食模式的形成奠定了基础。此后,白垩纪被子植物辐射只是对这一模式的延续和继承。本研究是基于全球数据开展昆虫植食演化的尝试,研究结果有利于理解过去的昆虫-植物互作关系及驱动因素,有助于更好地评估当前昆虫生物多样性和未来栖息地的稳定性,为农林业经济中重要害虫控制和资源昆虫保护提供理论指导。

本研究结果于2025年2月19日在线发表于美国科学院院刊Proceedings of the National Academy of Sciences USA (PNAS)(IF=9.6,SCI一区,TOP,8/71)上,广东省科学院动物研究所肖丽芳博士为论文的第一作者,王永杰研究员、美国自然历史博物馆的Conrad C. Labandeira教授和首都师范大学生命科学学院任东教授为共同通讯作者,首都师范大学生命科学学院陈亮博士和加州大学戴维斯分校Lauren Azevedo-Schmidt 教授共同参加了研究工作。

论文链接:

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2412036122

作者信息:(从左往右)肖丽芳、陈亮、Conrad C. Labandeira研究员、Lauren Azevedo-Schmidt研究员、王永杰研究员、任东教授

附件下载: