照片上是一具在西北地区某文化馆展出的古生物标本,注释说,这是一个体长6米的恐龙。当初,拿到这张图片的时候,古生物学家邓涛啼笑皆非……

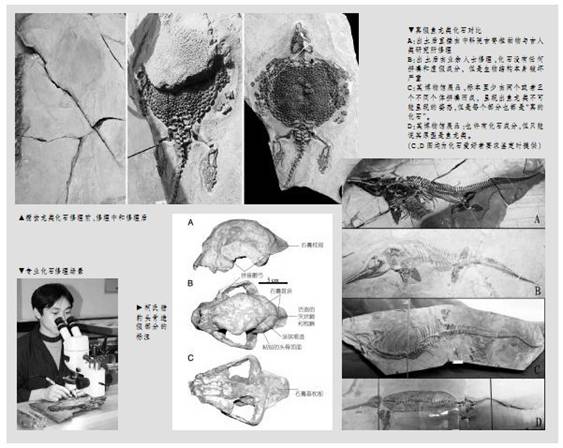

这只“恐龙”的下颌骨,其实是某种哺乳动物的腿骨;上颌骨上明显的条纹,一望便知是由肋骨“改装”而成;整件标本没有一块恐龙骨骼。

对此,专家有一个经典评价:“中国是古生物研究者的天堂,也是假化石的大本营。”

目前我国相关博物馆中,80%以上的藏品经过了业余工匠的“人为改变”……

在假化石事件的采访中,尽管记者了解到很多信息,但总感觉眼前似乎还有迷雾,挥之不去。执著地追问之下才发现,这其中还有更惊人的“故事”,不知道该不该讲述出来……

记者曾跟随专业队采访野外挖掘现场,亲历了从安营扎寨、现场挖掘,到拔营而去全过程。

最初一两天的兴奋感退去后,每天到挖掘现场,最大的感受就是枯燥。

七八个专家、技工,守着一个挖掘大坑,几天甚至看不到一点动静出现。

专业挖掘是极其缓慢、谨慎的,从现场几乎不会看见骨骼化石。专家们常指着外表平凡无奇的大石块,兴高采烈地告诉记者,这里可能有什么,那个可能是什么。但在记者这样的外行看来,全然不知所云。

拔营那天,考察队带着辎重、化石,冒险在没有路的荒野上连夜行进。本希望可以避开与地方的摩擦,却未能如愿。那是三四年前的事了。不久前,记者又见到考察队成员,才知道那些大石块至今还留在当地。

有的挖掘,是为建立地质博物馆而进行的,挖掘时会让部分骨骼暴露出来,以供参观。然而在挖掘现场,仍然会感觉时间仿佛凝固住了,常常几天的时间,眼中总是那几块骨骼,深浅也毫无变化。

大量重要的工作,在记者目光之外,毫无“观赏价值”地进行着。

对地层信息的记录,是其中一种:记录下挖掘地反映出来的古环境、古地理、古气候信息、古环境变迁;记录下化石是如何埋藏的,与什么样的生物埋在一起等等信息,有助于掌握生物原始生存环境。了解他们是如果生存,如何死亡,如何埋藏的。这是化石研究的一个重要组成部分。

在化石中,我们看到的是生物信息,在地层中,我们看到的是生活信息。对像“恐龙是如何灭绝的”这类问题,没有生活信息的支持,是很难进行解答的。

游击队的挖掘现场记者没有亲眼见过,但几年前的一次采访,有幸目睹了地方军的“战场残局”,触目所及,令人惊心。为了尽快挖出下层更“值钱”的化石,他们公然用铲车,铲出了两人多深、几十米宽、上百米长的沟壑。被铲掉的富集化石层,在他们眼中不够“值钱”。

当双脚踩在满地躲也躲不开的鱼类、贝类、昆虫、植物的化石碎片上,环顾沟壑时的那种心痛,至今不能忘怀。

在假化石事件的采访中,尽管记者了解到了很多信息,但总感觉眼前似乎有一层迷雾,挥之不去。执著地追问之下才发现,这其中还有更惊人的“故事”……

古生物专家邓涛盯着手中的照片,感到啼笑皆非。照片上是一具在西北地区某文化馆展出的古生物标本,注释说,这是一个体长六米的恐龙。

巧夺天工的“拼图游戏”

这具所谓的恐龙标本,由N多种哺乳动物的化石拼凑而成,邓涛说:“从图片上看,看不出有一块恐龙的骨骼。”而其拼凑方法,更是让人拍案叫绝。

这只“恐龙”的下颌骨,其实是某种哺乳动物的腿骨,上颌骨上明显的条纹,一望而知是由肋骨“改装”而成。它修长的颈椎,则“荟萃”了来自不同种类、不同部位的哺乳动物化石碎块。

照这样的拼接方式,别说是六米,即便是一千米甚至更大,在理论上也是可能的。

这具模型被戏称为“十三不靠”。

这张照片,是该文化馆为了让展览更“美观”,送到北京一家最专业的古生物博物馆进行咨询的。追求“美观”而不是科学性,是他们咨询的主要目的,抱着对科学的忠诚态度,邓涛等人拒绝了。

这具“十三不靠”的拼合手段,在时下属于相当“笨拙”的一种。更多的“高手们”则以其“创造性才能”,以拼图游戏的方式,扮演着“上帝之手”的角色。

1999年,辽西的一个农民,以高明的拼图游戏,几近天衣无缝地将鸟“嫁接”到恐龙尾巴上,蒙住了世界上最著名的恐龙专家,他以为自己发现了达尔文理论的完美证据——这就是轰动世界的古盗鸟。

此后不久,古生物学家徐星等人,在当地另一位农民家里,发现了化石的另一半,“上帝之手”的“魔术”才被拆穿。

古生物学者李淳对此有一个经典评价:“中国是古生物研究者的天堂,也是假化石的大本营。”

李淳从事古爬行动物研究多年,他的代表作是2008年在《自然》上发表的一种原始“无壳”龟类——半甲齿龟。

说起他与这只“龟”的缘分,居然也是从假的开始。

2002年,他偶然见到了一个形状奇怪的爬行动物“化石”,“化石”一望而知是假的,但是这件物品奇特的形态,却一直留在他脑子里,“这块假化石应该有其原型,他们是照着什么东西做的呢?”

直到几年后,他找到了半甲齿龟的真化石,回想起那个奇特生物,方才恍然大悟。他在此之前,见到的居然就是半甲齿龟的仿制品。

一位古生物界的著名专家,告诉《科学时报》记者,化石管理在澳大利亚、巴西等国,都是相当“棘手”的问题,作假也时有发生,却都不及中国化石贩子的手段高超。

一位外国收藏者曾“声泪俱下”地“控诉”道:我收藏化石多年,从没想到会有人骗得了我——但是,我被骗了……真是太丢人了!……奉劝大家一句:接受我的教训吧,千万不要相信中国的化石。

据说在某化石、旅游业富集地,当地政府每年会颁发给优秀手工艺者“能工巧匠奖”。这项奖励,除了颁给人们熟知的巧匠们,如擅绣的绣女外,也会颁给“仿古生物化石”的高手。

制作好的赝品的确是一门高超技艺,问题是它是否应该获得来自官方的奖励,但无疑这种行为暴露出的现实是:赝品化石有着巨大的市场空间。

一夜成名与一夜暴富

目前正被国内外媒体热炒的“猎豹事件”,上演的是一出“活剧”,揭示了化石造假事件背后的诱惑。

邓涛本与事件无关,身为古哺乳动物专家,他意外地被卷了进来。

两年多前,邓涛接到了美国《国家地理》杂志的邀请,为美国《国家科学院院刊》即将发表的一篇关于古猎豹研究的重要论文撰写评论。

从化石照片上可以看出,头骨50%的部分是用石膏修复成的,复原的部分,其形态缺乏依据。严格意义上说,这个修复好了的头骨与其说是标本,不如说是模型。

而论文居然声称:“这是一具几乎完整的标本。”其大量的研究和结论,甚至是依据石膏部分来进行的。

论文的作者署名Christiansen和Mazák。Mazák是上海科技馆的一位技术人员,本名黄骥。Mazák是他的笔名,这个名字的原主人,是一位已经去世的世界最权威的猫科动物专家。

依据这件“头骨”,丹麦年轻学者Christiansen与黄骥“共同研究”,发表了一个猎豹的新种——柯氏猎豹。

看了照片后,邓涛提出了要看标本的要求,被拒绝了。

几天后,美国《国家科学院院刊》还是发表了这篇有争议的论文。事件本来到此为止,没有看到化石原件的邓涛,也不好再多作评论,此事也便停留在学术界内部。

然而不久前,美国《科学》杂志记者以《篡改自然史:中国假化石之病》为题,将此事揭露了出来。

在事件的进程中,邓涛了解到一个令他惊讶的信息:该文的第一作者也是通讯作者Christiansen本人,并没有看到过化石原件,他的研究是依据照片完成的。

当初,黄骥得到这件猎豹化石时,曾将照片寄给多名国际知名的猫科动物专家,要求合作研究。然而大多数学者出于谨慎或其他原因,并未回复。

Christiansen是一名丹麦的年轻学者,大概出于对同行的信任,出于对假化石的“无知”,在没看到原件的情形下接手了研究工作。

在《科学》杂志旧事重提并引起了学界波澜后,Christiansen的态度,令人感到蹊跷。

按学术界惯例,对于论文的质疑,应该由通讯作者出面解答。而目前在众多的质疑声中,Christiansen一反惯例——他沉默了。

熟悉古生物学界的人都知道,这是一个始终在等待,等待令人震惊的发现的领域,等待达尔文理论一次次被印证。一块珍贵化石的露面,可以让学者一夜成名。

大概除了信任与“无知”外,Christiansen没有经受起这种诱惑,不谨慎了一把?

在后来的质疑声中,黄骥对化石的来历作出解释,是从一名化石贩子手中买来的。

于是,一个个古生物研究的天堂,也为化石贩子提供了一夜致富的机会,为人工拼接的化石提供了“出口”。

在进一步采访中,记者发现,一个更大的出口,正以更大的吞吐能力,消化着做工更为低劣的化石“产品”。

“饥饿”的博物馆

古盗鸟之所以可以蒙过国际顶级专家,因为它是一份巧夺天工的拼图游戏。复原的猎豹头骨,之所以让Christiansen动心,因为它从外形上看,符合生物结构的基本原理。也就是说,它们的制作者大体还称得上是高手,至少还有点“责任感”。

而更多的劣质化石产品,却一箱箱地向更大的市场流入。

近几年,随着经济的快速发展,许多富裕起来的中国城市斥巨资建造自然博物馆,以提升当地的文化形象。然而在一些人的头脑中,建造一个博物馆和建造一家商业大楼,似乎并无差别。

在造价昂贵的“大房子”落成之时,李淳说,所谓的博物馆还没有足够的展品,有些竟然只是一所空房子。没有展品,就得通过各种渠道收集“馆藏”。于是西方成熟的博物馆,历经数十年甚至数百年才能完成的事,在中国被短时间内完成了。

收集馆藏,特别是短时间内收集,更需要行家的鼎力相助。目前中国古脊椎动物学界的合格专家人数,不过五十余人,大多在中科院古脊椎所作着“象牙塔式”的研究,真正能“坐镇”博物馆的专家,屈指可数。

于是,类似“十三不靠”这样的产品,使大量地流入了博物馆的馆藏。

李淳给记者展示了一些照片,除了大量“十三不靠”外,更有一种仿制品,可以称之为“无中生有”:在一块完全空白的石头上,雕刻出一个生物形态,居然也称为“化石”。

有着这种工艺的支持,某些博物馆能展出一米长的恐龙蛋,也就“合情合理”了。

这种造假的利润空间有多大,邓涛讲了一个在辽西最常见的狼鳍鱼化石“变身”的故事。

在辽西,狼鳍鱼化石很常见,一条不过能卖上几块钱到十几块钱,任何一家化石品商店都存货充足。面对丰富的资源,化石贩子们创造性地想出了一个“化腐朽为神奇”的方式,将资源“最大化”了。

他们把不值钱的狼鳍鱼化石,掐头去尾,只留中段,将多条鱼的中段有序地连接起来,美其名曰“蛇”。

尽管辽西是古生物多样性爆发地,蛇化石还从没人找到过。于是,只值几块钱的狼鳍鱼“联手变身”后,身价便猛涨到了十几万甚至几十万元。

这种低劣的“变身”手段,行家一眼就能看出来。“它们的构造,根本不符合生物的基本结构。化石真伪判定的真正利器是解剖学知识,而不是千变万化的造假工艺。”李淳解释说。

然而,就是这种低劣的仿制品,却千方百计、浩浩荡荡地流入了博物馆。据说,在某鱼龙产地,买方甚至可以向卖方“预定”鱼龙化石的尺寸。

有人也许会问,既然行家一眼能看出来,假化石何以“浩浩荡荡”地流入博物馆,他们不会找人鉴定吗?

李淳的一个亲身经历,让人感触颇多。

2010年,正在某地参加会议的李淳,接到了一个陌生的电话,一家知名博物馆要征集一批古脊椎动物化石,邀请他去作鉴定。在辨别真伪上,李淳是有名的火眼金睛,他也常慷慨出手相助。

经历多了,他心里有数,于是把丑话说在前头:“我可以去鉴定,但这种交易,假化石居多,你们作好思想准备,别抱太大希望。”

两天后,约定时间的当天上午,他又接了博物馆电话,以一个很不像样的理由,取消了约会。他猜测其中“有鬼”。

不久后,李淳从别处知道了事情的真相,令他颇为恼怒。原来卖方听说博物馆请了李淳作鉴定,便将他描绘成了这样一种人:李淳这人,不地道,他一眼就能看出我们卖给你们的都是好东西,他肯定推说,是假的,你们肯定就不买了,然后他再自己买或者介绍其他博物馆。

后来的事情李淳不得而知,但是古生物的圈子就这么大,偶然的机会他又看到这批货中的部分化石照片,自然大部分是假的。

以往,李淳尽量不对研究领域以外的化石标本作公开评价,此次他告诉记者,仅就我国的三叠纪海生爬行动物化石而言,估计目前我国相关博物馆中,80%以上的藏品经过了业余工匠的“人为改变”。

“上帝之手”毁了什么?

近些年来,中国古生物学界取得了“骄人”的成绩。一年前,英国《皇家科学院院刊》甚至用专辑的“奢华”版面,报道中国古生物学的成就,这在刊物的历史上,是很少见的。

然而,在与学者们聊到化石管理与保护的话题上时,记者又总感到,他们有些话欲言又止。

此次采访接触到的所有研究人员,一致表示,假化石泛滥的现状,他们早就了然于胸,而该不该说的问题,却多年来一直困扰着他们。

年轻气盛的李淳,终于忍不住率先开炮了……

李淳自幼就是古生物爱好者,如愿以偿地从事了这个职业,他说,以前我也担心揭露出来,影响中国古生物学在国际上的声誉。但是,“家丑”就真能保住不“外扬”吗?

贵州是中国有名的化石富集地,李淳曾带几位外国专家到这里进行参观、考察。由于专业的关系,一行人自然而然地参观了当地对外公开展出的收藏机构。

“一进门,我就感到羞愧难当。”李淳说,“满眼低劣的假化石,在展台上得意洋洋地陈列着,仿佛在嘲笑参观者的智商。”

同行的两个瑞士人,本来一直说英语,进馆不久,就说起了母语。李淳说,我听不懂,但从语气、神情上看,鄙夷之态是藏不住的。

更让人尴尬的是,这种场面,不久后,以更大的规模重现了。

年前,在中国召开了一次某领域的国际古生物学会议,会址也选在了某化石产区。会议期间,主办方“骄傲”地组织与会者参观当地“博物馆”。其结果可想而知:中国的假化石,在全球古生物学家面前,大大地露了一回“脸”……

尽管李淳根据以往的“经验”,事先提醒了主办方,但没有受到重视。再次置身这种场面,他如芒在背,中途从侧门溜出了会场。

他终于想明白了,纸是包不住火的,在这种丢人的场景面前,个人的荣誉算不了什么。

于是他站了出来向媒体爆了一剂猛料。“与其等别人揭穿,还不如自己坦白,至少我希望能通过这种行动向世界表示,中国还有一批古生物学者,脑子是明白的、人格是清白的。”

清白的人,还是无辜受到了牵连。此前几年,由于中国假化石泛滥,为了表明清白,很多学者会在论文中附上一段说明文字,表示化石的真实性。

这“表态”在前几年还是相当有用的,但是,就在假化石的报道3月初刚刚问世,徐星的一篇论文,就遇到了麻烦。徐星说,目前论文还没有明确被退稿。但审稿人提出的重要疑问之一,就是化石真伪的问题。

在当前的局面下,徐星恐怕是有口难辩,他无奈地对记者说:“我想过,那篇文章出来后,我们以后发表论文会遇到麻烦,但没想到来得这么快。”

面对这种“委屈”,徐星没有更多的怨言。当记者在采访中追寻“上帝之手”毁了什么的疑问时,得出了与李淳同样的结论:在这种巨大的破坏面前,个人荣誉算得了什么?

中国古生物学界的声誉,或许可以通过清白的学者们不断地努力加以挽回,国家的荣誉或许可以通过几代人的诚实,再次被世界证实。而那些“不可再生”的珍贵化石,却大量地、永久地毁在了造假者手中。

从那张“十三不靠”的图片中,邓涛一望而知,这条“恐龙”的牙齿,是由犀牛的门齿锯短而成的。这类拆东墙补西墙的做法,是造假者的惯用手段。为了他们眼中的美观与价值,他们使出十八般武艺,动用十八般兵器,于是好端端的化石,被切割、被肢解、被丢失……

还有多少事欲说还休?

2011年1月1日,世界首个《古生物化石保护条例》在我国正式开始实施。

面对这个条例,大多数学者又是欲言又止……

专业挖掘、专业修理、专业研究、专业收藏与展出,是古生物保护的几个关键环节。然而过去几年,甚至十几年,一直是专业队不敌游击队。

专业队打的是阵地战从带队专家,到各种技工,到经过初步培训的挖掘工,以及各种野外考察设施,现场修理、固定的装备,甚至安营扎寨的生活必需品,一应俱全。

树大招风,这种阵地战招来各方关注,因此少不了与地方产生各种摩擦。挖掘出来的化石,很多不得不留在了地方,甚至“一块石头也带不走”。

而地方农民打的是游击战,规模小,偷偷摸摸,很难管理。尽管规模小,但人数众多,远远超出专业队,自然战绩“斐然”。

尽管对留在地方的化石,地方热情地表示,欢迎专家来研究。而实际情况,却并不那么简单。

一块化石,在一位熟练的专业技工手中,也要经过几个月,甚至几年的时间才能修理完成,而且需要全套设备的支持。到当地去修,似乎不太现实。

同时,研究工作也要经历相当长的时间,邓涛说,即使我不惜辛苦奔波,完成了研究工作,在写论文时,还是时不时地要再看一眼标本。为这一眼,再坐上飞机,往返花上几天的时间,成本太大了。

因此,那些留在地方的化石,几年后,大多依然原封未动。很多科研人员对记者坦言,他们宁愿征集优质的真化石来研究,挖掘的“成本”太高,风险太大。

新出台的《古生物化石保护条例》,支持了化石留在地方的惯例,研究者们对此没有再作评价。

《古生物化石保护条例》对挖掘作了更详细的规定,有着一整套程序与惩罚办法。但一些人担心,管得了专业队,管得了游击队吗?

按《条例》要求,提出挖掘申请时,要给出详细的挖掘计划,在从业者看来,这种规定,多少有点“外行”。

化石都在地下,不可知性很强,随着挖掘的进程,随时要进行修正、调整。按《条例》规定,这种修正和调整,可能会遭到罚款的处罚。而一个县级单位,一个没有古生物专业背景的部门,就可以拥有处罚的权力。

有人开玩笑说,以后我们拿着锤子上山,随便敲一块石头,就可能被罚款。

从学者们“欲言又止”中,记者只零星地“撬”出了他们的一点困惑。还是李淳,将矛头直指《条例》的“病根”。

在他看来,挖掘、修理、研究工作上的不便,或许可以找办法加以解决,对此学者们也大多抱着观望的态度。“而造成目前这种局面的根源问题,《条例》并没有解决。”

“古生物化石的价值是什么?”“如今的‘破坏’到底出在哪个环节上?”认清这两个问题,才能实现真正的保护。

“化石的价值甚至不是研究。”李淳说,“研究只是发掘这种价值的手段,它真正的价值在于其所包含的远古生命信息,这有关地球、自然和人类,是科学、历史、艺术的组成部分。”

对这种信息的最大破坏,并不在挖掘上,尽管一些游击队,甚至“地方军”采取了破坏性挖掘的手段。而大多数挖掘,即使是盗挖,为了保证利益最大化,挖掘者也会“尽力”减少损失。

《条例》保护的重点,在几个环节上:挖掘、交易、研究、收藏。李淳说,到了买卖、研究和收藏环节,化石已经成为“成品”,破坏行为已经完成。只要化石不出境,说到底也只是国内各方利益分配的问题。即使流向国外,也还是为人类保留了文化信息。

真正的破坏,出现在挖掘后、交易前,这正是化石贩子们的“上帝之手”大显神通的时候。化石中蕴涵的珍贵信息,也就是在这个环节上大量丢失掉的。

撇开恶意造假不说,一个“诚实”的业余修理者,可以将专业技工用一年时间完成的事,缩短到几天,其破坏程度可想而知。

李淳打了个比方说,眼下的“化石保护”,在某种意义上,像一次尴尬的“解救人质行动”,如果不能保全人质的生命,解救行动不能算是成功——无论你抓获了多少劫匪。

因此,李淳认为,从挖掘到交易之间的环节没有保护好,“就谈不上真正的保护”。

在采访中,记者总感觉似乎眼前有一层迷雾挥之不去。执著地追问之下,李淳只得承认,有些话他也不得不欲言又止。

他告诉记者,这其中还有更惊人的“故事”,他没有想好,该不该说出口……