地球上的第一只鸟是何时飞向天空的?目前唯一确切的侏罗纪鸟类——政和八闽鸟化石在我国福建政和动物群现身。这一重要发现,将鸟类起源时间推进到距今约1.72亿至1.64亿年的中侏罗世晚期,改写了鸟类演化历史。2月13日,相关研究成果在《自然》发表。

政和八闽鸟和政和动物群生态复原图(赵闯绘制)

几乎占据了地球所有生态位的鸟类,其起源和演化是科学家关注的重要问题。此前已有诸多化石证据证明,鸟类是由恐龙演化而来,但这个过程并非一蹴而就,背后隐含的是大量骨骼系统、运动方式、身体机能等因素的改变。曾经被公认为鸟类祖先的始祖鸟生存在侏罗纪时期,但其所属的物种类别在近些年受到质疑。有观点认为,始祖鸟并非鸟类,而属于与鸟类关系较近的恐爪龙类。

那么,侏罗纪时期是否存在更标志性的鸟类化石?在政和动物群,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员王敏团队与福建省地质调查研究院合作,开展了历时3年、累计300余天的野外发掘工作。“野外工作的大部分时间是枯燥的,也可能是一无所获的。”对于这种工作节奏,王敏已经习以为常,而在2023年11月,这里给了他极大的惊喜。

手起锤落,从侏罗纪时期保存至今的石块应声而开,一枚特别的化石跳入团队成员林虓的眼帘。“八九不离十,肯定是鸟类!”通常来说,化石的辨认需要经过仔细的修理、分析工作,但看到这块仅相当于手掌大小的化石时,王敏和中国科学院院士周忠和第一眼就判断出,它极为珍贵。“我们很幸运,这块化石虽然保存并不完整,但恰好留存了个体的标志性演化特征。它的肩胛骨和乌喙骨是分离的,直接指向了鸟类。”

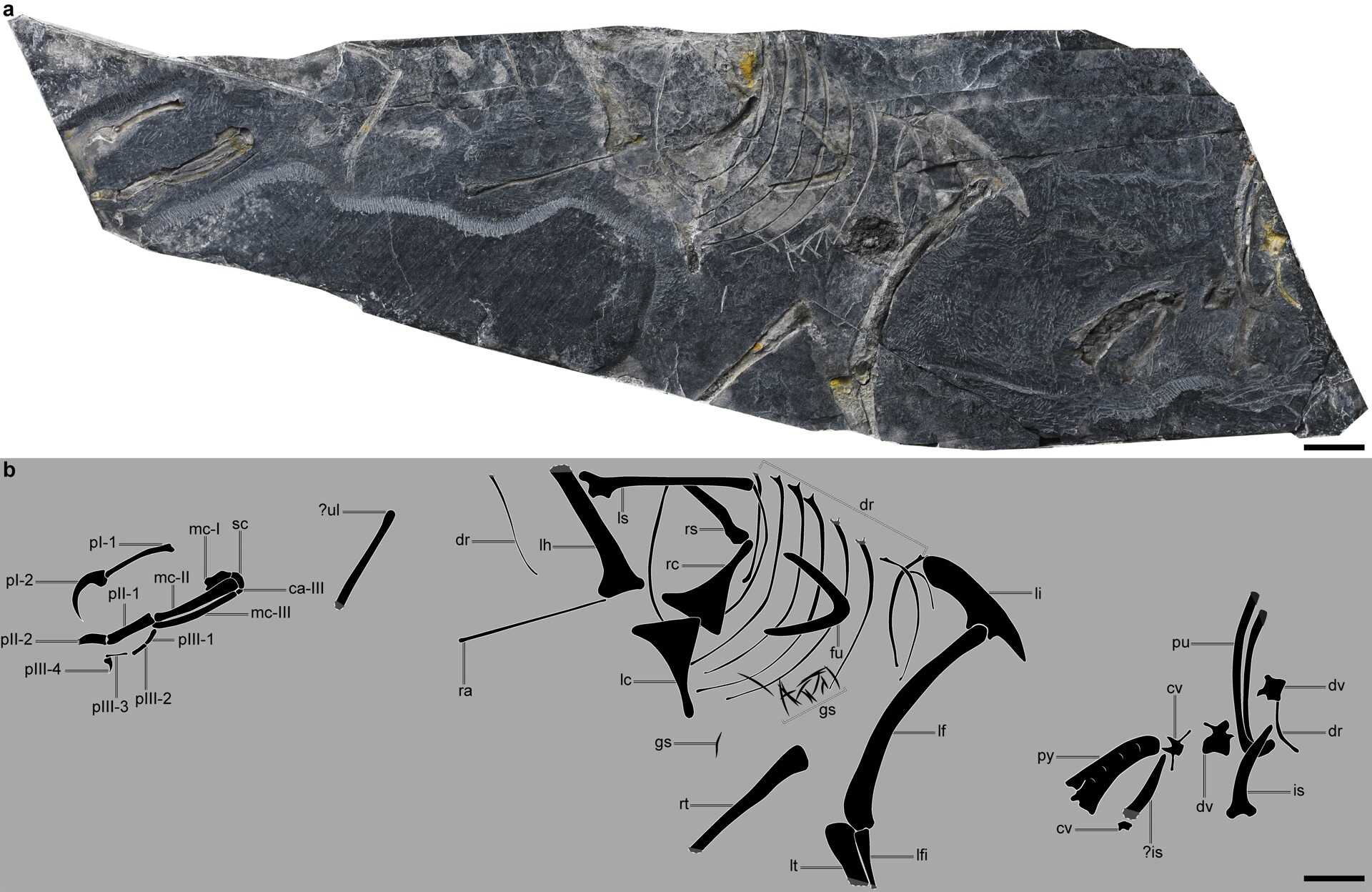

政和八闽鸟正型标本(王敏供图)

团队进一步分析发现,该个体在演化树上所处的位置,仅比始祖鸟略微进步,而比其他所有鸟类都更原始。经过长达1年的室内修复和研究分析,研究团队确定了该化石属于鸟类,属于鸟类演化最早分出的一个支系,并将其命名为政和八闽鸟。

这枚化石还保留了另一块重要骨骼——已愈合的尾综骨,这也是鸟类的典型骨骼结构。常见的爬行动物拥有较长的尾骨,而鸟类在演化过程中以尾综骨取而代之,在减轻体重的同时让身体重心前移,使得鸟类在飞行过程中保持身体稳定。尾骨缩短是从恐龙到鸟类演化过程中,最彻底的形态变化之一,这次发现将以尾综骨为代表的重要特征出现时间提早了近2000万年。

在政和动物群生存的鸟类,或许不止政和八闽鸟一种。一枚单独保存的叉骨化石也被发现,它明显区别于政和八闽鸟,与白垩纪的今鸟型类非常相似。目前,科研团队仍在对其持续开展研究,如果这枚叉骨的确属于今鸟型类,鸟类起源时间将会进一步提前。

“探究生物多样性,特别是关注历史长河中主要的生物演化事件,能帮助我们更好地认识地球。”中国科学院古脊椎所所长徐星表示,政和八闽鸟的发现,可能成为解锁生物“从陆地到天空”演化过程的关键钥匙。古生物研究不仅能还原它们在解剖学、生理学、行为学等领域的一系列变化,还能助力当代的仿生科技发展,“从陆地飞向天空时,生物体结构出现了怎样的转化,如何实现更有效率的飞行,这些机理研究都有望为飞行器的设计贡献新思路。”

在政和动物群长达300余天的野外工作中,科研团队也仅发现了两枚鸟类化石,接下来,他们还将持续发掘。“第一只恐龙究竟是在何时飞向蓝天的?要清晰地回答这个问题,我们还需要大量的样本和数据积累。”徐星期待,未来能有更多、更完整的化石现身,进一步还原这起重要的生物演化事件。