近日,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所倪喜军、李强研究团队联合云南省文物考古研究所阮齐军、刘建辉团队和南京师范大学邵庆丰团队在《国际第四纪》(Quaternary International)发表了有关云南鹤庆蝙蝠洞遗址小哺乳动物群研究的文章“Late Middle Pleistocene micromammals of the Bianfudong paleolithic site,Heqing,western Yunnan”。这项研究为重建该地区古人类中更新世晚期的古生态环境提供了重要信息。

云南凭借其得天独厚的地理和气候条件,成为古猿及古人类演化的一个核心区域。云南新生代哺乳动物化石研究是了解早期灵长类动物、类人猿和古人类生存时期古环境的重要证据之一。迄今为止,云南众多的遗址中有34处产出较丰富的哺乳动物化石,其中小哺乳动物化石是重要组成部分。小哺乳动物具有演化速度快、活动范围小、对环境和气温的变化十分敏感等特点,是指示区域环境的重要物种。

蝙蝠洞遗址位于大理白族自治州鹤庆县,是大理州境内经过正式发掘的第一处旧石器时代遗址,也是滇西地区目前发现时代最早的旧石器遗址。该遗址产出丰富的小哺乳动物化石,对小哺乳动物化石的研究有助于了解中更新世晚期鹤庆地区的古环境信息。

蝙蝠洞遗址的地层分为31层,其中古人类化石和旧石器产自第3–12层,铀系测年法测得的年龄范围为7–18万年前;第25–30层产出小哺乳动物化石,其年龄应早于18万年前。出土的小哺乳动物化石共638件,为零散的牙齿、下颌和少量破损的上颌标本。研究者对其进行了详细的形态特征观察和测量,并与已发表的中国南方第四纪小哺乳动物化石及现生种类进一步对比,共鉴定出4科8属12种,包括11个现生种和1个绝灭种。

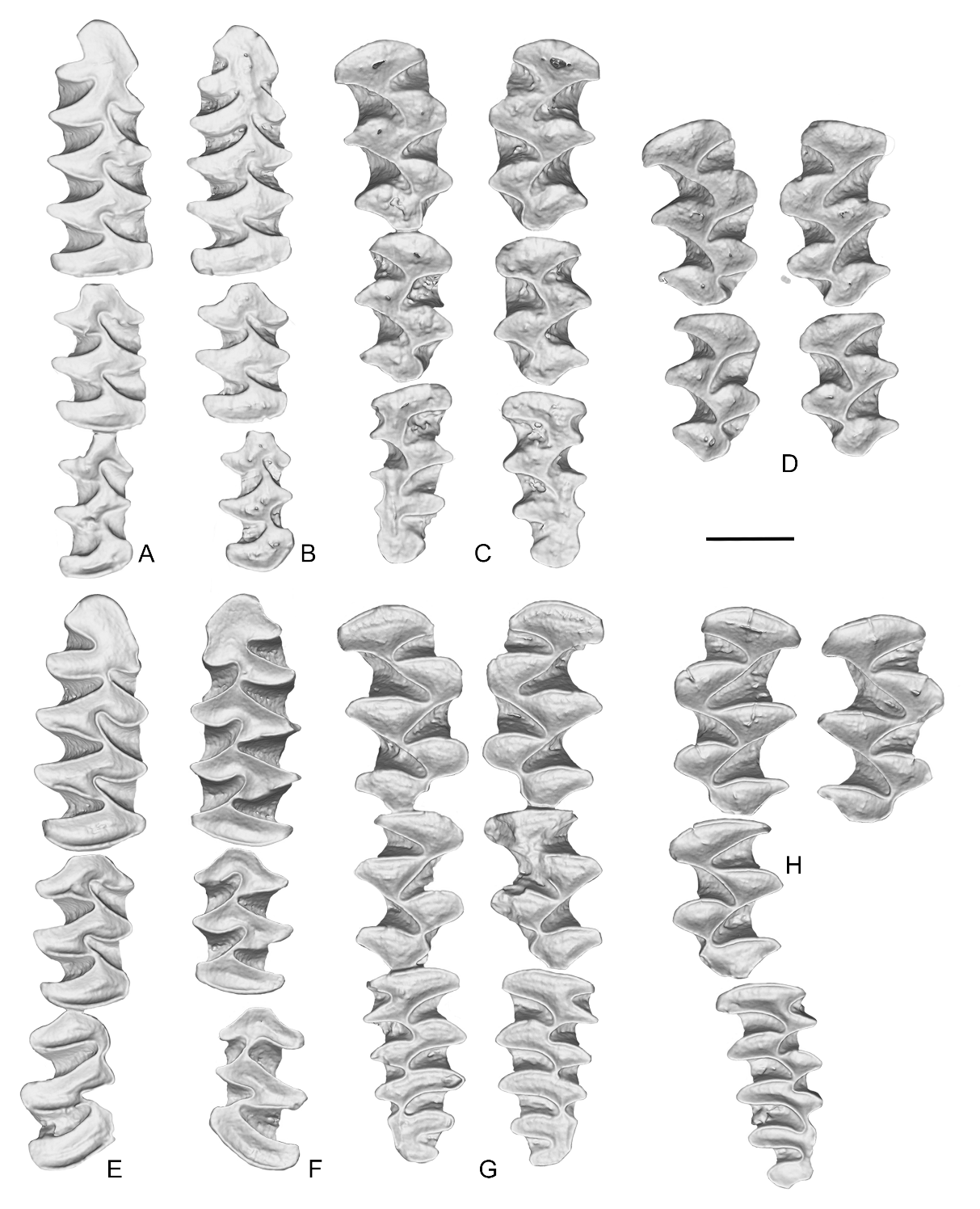

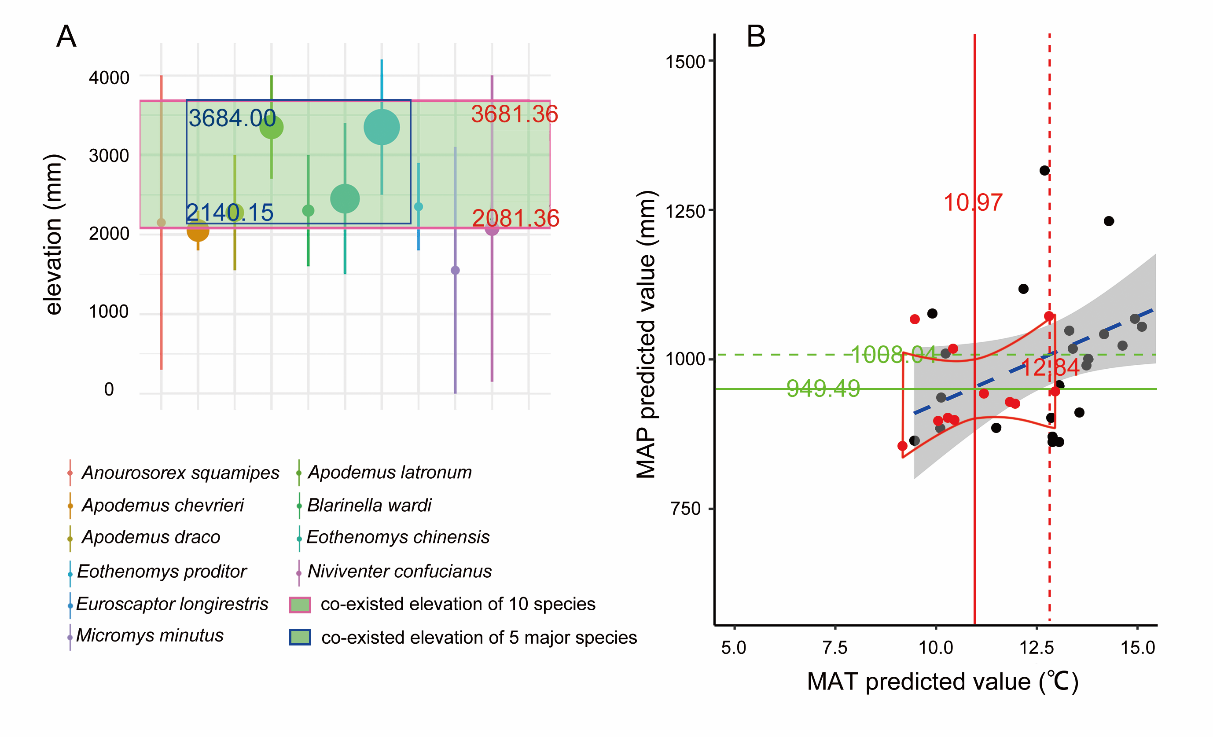

这11个现生种以横断山区的特有属–绒鼠属(Eothenomys)为主(439件/638件)(图1),姬鼠属(Apodemus)次之(172件/638件)。绒鼠属中以玉龙绒鼠(Eothenomys proditor)(294件/439件)占绝对优势。对该遗址中的11个现生种的生存环境分析表明,这些物种普遍生活于海拔1500m以上的森林与草甸环境中,而其中的玉龙绒鼠是生活于较高海拔岩石草甸地区的一类生物,推断当时蝙蝠洞遗址的海拔范围为2081–3681m,呈现出植被垂直分带的特点,环境上以针叶林和毗邻的草甸为主。研究人员在环境分析的基础上进一步统计了这11个现生种的代表性现代栖息地点的年均温和年均降水量,推算出蝙蝠洞遗址在中更新世晚期的古年均降水量和古年均温分别为1008.04mm和12.84℃,根据优势种计算的古年均降水量和古年均温则分别为949.49mm和10.97℃(图2),古降水量与现代(997.3mm)大致相当,但古年均温较现代(13.8℃)稍低,这与适应凉爽气候的绒鼠占据优势是一致的。

同时,该研究也将蝙蝠洞遗址的小哺乳动物动物群和中国南方中更新世晚期的8个小哺乳动物群进行了对比。蝙蝠洞遗址小哺乳动物群和这些小哺乳动物群共享有部分相同种或相似种,尤其和贵州毕节麻窝口洞小哺乳动物群在组成上最相似。但在灭绝率上,蝙蝠洞遗址小哺乳动物群稍大于后者,因此推断蝙蝠洞遗址的时代应略早于麻窝口洞(麻窝口洞含人类牙齿和动物化石层的光释光测年结果为11.2–17.8万年)。

云南蝙蝠洞遗址小哺乳动物群的研究不仅有助于我们了解中国南方第四纪小哺乳动物群的演变,同时也能为重绘云南地区古人类中更新世晚期的生存环境面貌提供可靠信息。

本研究得到第二次青藏高原科学考察(2019QZKK0705)、国家重点研发计划(2023YFF0804500)、国家自然科学基金(41988101)以及中国科学院开放研究基金(TPESER202210)的资助。论文第一作者为中国科学院古脊椎动物与古人类研究所博士生常美静,通讯作者为中国科学院古脊椎动物与古人类研究所李强研究员。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.quaint.2024.05.010

图1. 鹤庆蝙蝠洞遗址的绒鼠臼齿化石

图2. 基于现生种栖息地点的现代气象数据推断的蝙蝠洞遗址小哺乳动物共存MAT、MAP和海拔范围