近日,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所山显任在盖志琨研究员的指导下,在《古脊椎动物学报》发表了泥盆纪多鳃鱼类的最新研究成果。研究团队在云南曲靖开展了大量的野外挖掘,在早泥盆世的西山村组发现了完整的“曲靖东方鱼”化石标本,研究认为“曲靖东方鱼”应归到坝鱼属,而非原来认为的东方鱼属或宽甲鱼属,其真实身份为曲靖坝鱼(Damaspis qujingensis); 同时,研究团队在云南曲靖面店水库也发现了变异坝鱼新的化石材料,研究显示变异坝鱼的感觉管系统呈左右对称,其右侧同样具有5条长的侧横管,说明模式标本感觉管系统的不对称性,可能是保存差异,或是种内个体变异造成。

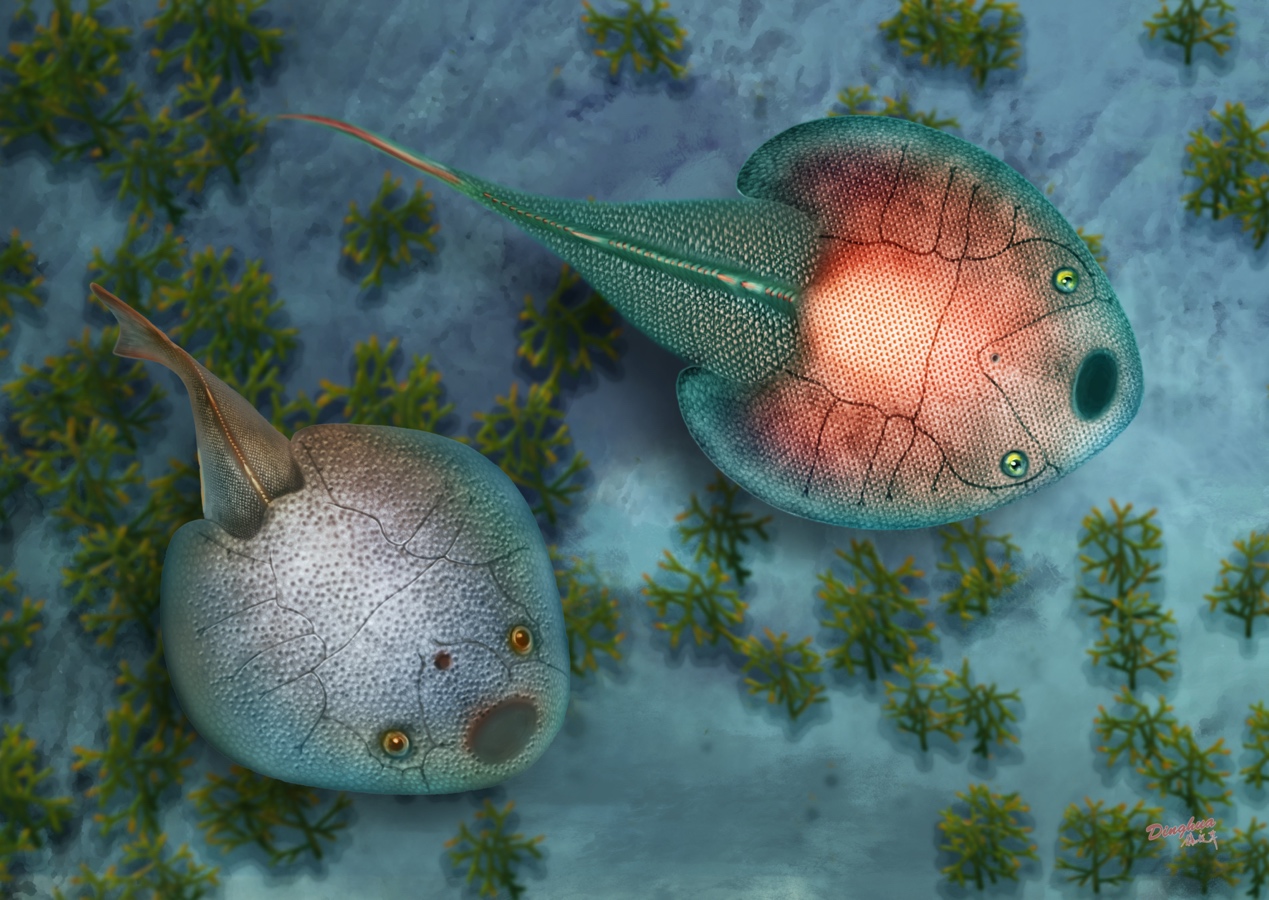

图1. 曲靖坝鱼(右)与变异坝鱼(左)生态复原图(杨定华绘)

“曲靖东方鱼”(‘Dongfangaspis qujingensis’)由潘江与王士涛先生于1981年建立,最初被归入东方鱼属。东方鱼属是著名古鱼类学家刘玉海先生于1975 年依据四川江油早泥盆世布拉格期平驿铺组发现的硕大东方鱼(Dongfangaspis major)建立,在系统分类上属于盔甲鱼亚纲多鳃鱼目多鳃鱼科。该属以椭圆形的头甲、叶状内角、宽大的腹环、约45对鳃囊、8对末端分叉的侧横管等为鉴定特征。2022年,研究团队在云南楚雄彝族自治州东北部武定县中泥盆世艾菲尔期(大约3.9亿年前)海口组中发现了第二块东方鱼(Dongfangaspis)化石,从而将东方鱼的生存时代从早泥盆世布拉格期(大约4.1亿年前)扩展到中泥盆世艾菲尔期(大约3.9亿年前),向后延续了大约2千万年。东方鱼属是具有重要演化意义的早期脊椎动物,因其鳃囊数目最多可达45对,可能是盔甲鱼类对早泥盆世反复出现的海洋缺氧事件的一个响应,是东方鱼能幸存到中泥盆世的因素之一。

由于属型种硕大东方鱼的正型标本不完整,导致其它多鳃鱼类曾被错误地归入东方鱼属,如奇异东方鱼(D. paradoxus)、云南东方鱼(D. yunnanensis)以及曲靖东方鱼(‘D. qujingensis’)。前两者后来被认为是廖角山多鳃鱼(Polybranchiaspis liaojiaoshanensis)的同物异名。朱敏和盖志琨在2006年系统梳理盔甲鱼亚纲的系统分类时发现“曲靖东方鱼”(‘D. qujingensis’)在头甲形状、纹饰及少于20对鳃囊等特征上更接近曲靖宽甲鱼(Laxaspis qujingensis),故认为其应归入宽甲鱼属(Laxaspis)。然而,宽甲鱼属模式种的名字恰好叫曲靖宽甲鱼(Laxaspis qujingensis),如果将“曲靖东方鱼”从东方鱼属(Dongfangaspis)移到宽甲鱼属(Laxaspis)以后,就会出现与曲靖宽甲鱼异物同名的问题,因此“曲靖东方鱼”一直加引号以示区别,其真实身份也一直扑朔迷离。

图2. 曲靖坝鱼(“曲靖东方鱼”)新材料(盖志琨摄)

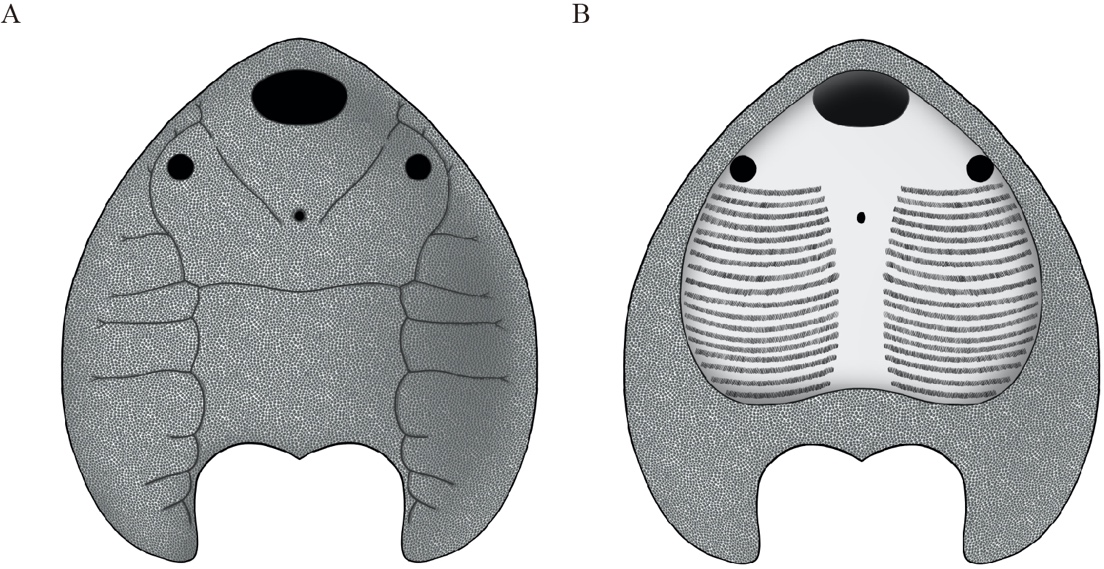

图3. 曲靖坝鱼(“曲靖东方鱼”) 复原图(史爱娟绘)

图4. 变异坝鱼新材料(盖志琨摄)

图5. 变异坝鱼复原图(史爱娟绘)

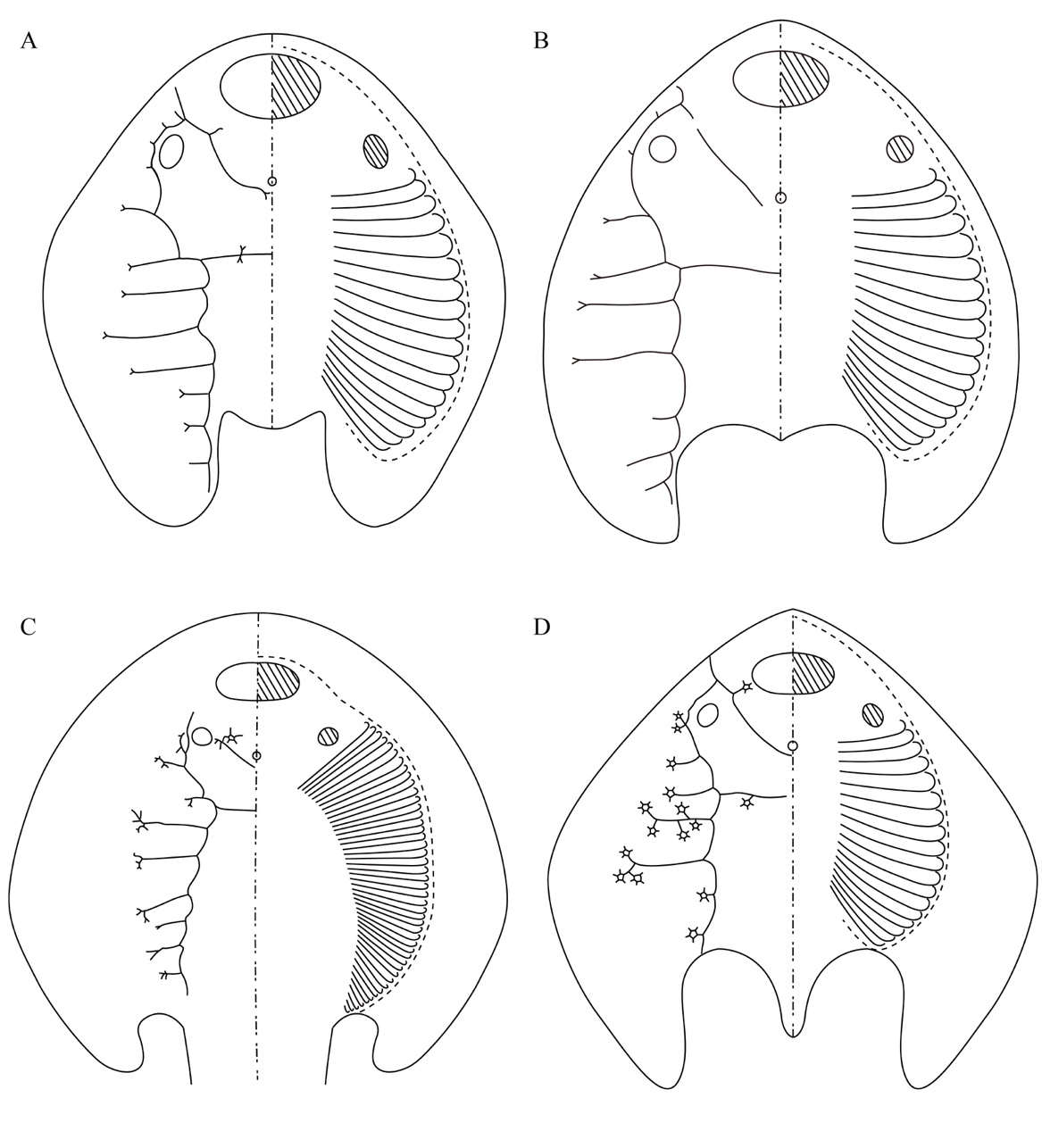

2018年以来,早期脊椎动物团队在云南曲靖的早泥盆世地层开展了大量的野外挖掘工作,在西山村库、面店水库等化石点相继采集到了大量多鳃鱼类的新材料,包括宽甲鱼、多鳃鱼、“曲靖东方鱼”和变异坝鱼等。本研究详细描述了来自云南曲靖早泥盆世洛赫考夫期西山村组“曲靖东方鱼”的新材料。新的研究结果表明,相比于宽甲鱼属,“曲靖东方鱼”与坝鱼属具有更多的共同特征,如头甲长略大于宽,侧横管末端呈二分叉,V字型后眶上管不汇合,以及至少7条侧横管从侧背管发出等。尽管“曲靖东方鱼”在鳃囊数目方面与宽甲鱼属相似,但坝鱼属同样具有18对鳃囊。宽甲鱼属最重要的一个鉴定特征是感觉管末端呈星状,而“曲靖东方鱼”感觉管末端呈二分叉状态,与宽甲鱼属明显不同,而与变异坝鱼(Damaspis vartus)特征一致。根据详细的形态学对比,本研究提出将“曲靖东方鱼”归入坝鱼属,而非原来的东方鱼属或宽甲鱼属,其真实身份应为曲靖坝鱼(Damaspis qujingensis)。

图6. 坝鱼属、东方鱼属和宽甲鱼属之间的头甲形态和鳃囊特征对比。A.变异坝鱼;B.曲靖坝鱼;C.硕大东方鱼;D.曲靖宽甲鱼

坝鱼属(Damaspis)在系统分类上属于盔甲鱼亚纲多鳃鱼目多鳃鱼科,是著名古鱼类学家王念忠、王俊卿先生于1982 年依据属型种变异坝鱼(Damaspis vartus)所建立。变异坝鱼的化石标本由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所云南野外队于1979年底采集。因化石发现地位于云南曲靖西山水库大坝附近,故其属名被命名为坝鱼(Damaspis),种名变异(vartus)则表示该鱼头甲背部感觉管系统存在变异现象。本研究对发现于云南曲靖面店水库变异坝鱼的新材料进行了描述,进一步揭示了其感觉管系统的分布模式,证实了模式标本不对称的感觉管系统可能是保存上的假象,或是种内变异造成。多鳃鱼目头甲背面感觉管系统以廖角山多鳃鱼为代表,存在一个共同的模式,被称为“多鳃鱼型”感觉管系统。在这个基本模式的基础上,不同多鳃鱼类属种之间,感觉管系统会有不同程度的多样性演化。例如,宽甲鱼属的感觉管末端呈星状,而坝鱼属的感觉管末端具二分叉等,这些形态上的变化在分类上具有重要意义。在通常情况下,所有盔甲鱼类的感觉管系统都是左右对称的。然而,变异坝鱼的感觉系统却呈现出一定的不对称性,其模式标本头甲左侧具有5条较长的侧横管,而右侧却只有4条。因正常的“多鳃鱼型”感觉管系统,头甲每侧只有4条侧横管,因此王念忠、王俊卿先生将模式标本左侧多出的第5条长的侧横管解释为种内变异现象。本次研究显示,曲靖坝鱼新材料头甲右侧侧背管实际上发出8条侧横管,其中前5条侧横管较长,正好与模式标本左侧的5条侧横管一一对应,而其后多出的3条侧横管则很短小。因此,新化石证据表明头甲背面具有5对对称的较长侧横管是变异坝鱼的一个稳定特征,而模式标本头甲右侧缺少第5条长侧横管可能是保存上的假象,也可能是种内变异造成的。

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的硕士毕业生山显任为论文的第一作者,盖志琨研究员为论文的通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金和云南省张弥曼院士工作站项目资助。

原文连接:https://www.vertpala.ac.cn/CN/10.19615/j.cnki.2096-9899.240321