锯齿龙类(Pareiasauria)是二叠纪一类独特的植食爬行动物,其头骨上分布若干对尖角或瘤状突起,表面具有雕花状的纹饰,方轭骨明显扩展且具有边缘凸起,牙齿内外缘均有小的锯齿。锯齿龙类曾广泛分布于世界各地,是二叠纪晚期陆地生态系统重要的成员。

自上世纪60年代以来,在我国发现并命名了二叠石千峰龙 (Shihtienfenia permica)、复齿河南龙 (Honania complicidentata)、柳林黄河龙 (Huanghesaurus liulinensis)、矮小三川龙 (Sanchuansaurus pygmaeus)、吴氏埃尔金龙 (Elginia wuyongae)、完整石千峰龙(Shihtienfenia completus)等多个属种的锯齿龙类。由于多数材料缺乏完整的头骨,许多属种的有效性和分类位置长期存在争议。

近日,Papers in Palaeontology 在线发表了中国科学院古脊椎动物与古人类研究所刘俊团队关于中国锯齿类的最新研究成果。这是脑包沟组四足类系列研究的第11篇论文,进一步丰富了二叠纪晚期中国北方四足动物群的面貌。论文详细研究了内蒙古大青山脑包沟组产出的一件锯齿龙类标本:国内首个保存了完整的头骨及关联的主轴骨骼的骨架,并命名了“狭颅阴山龙”(Yinshanosaurus angustus);同时将山西保德孙家沟组的另外一件标本作为副型归入。

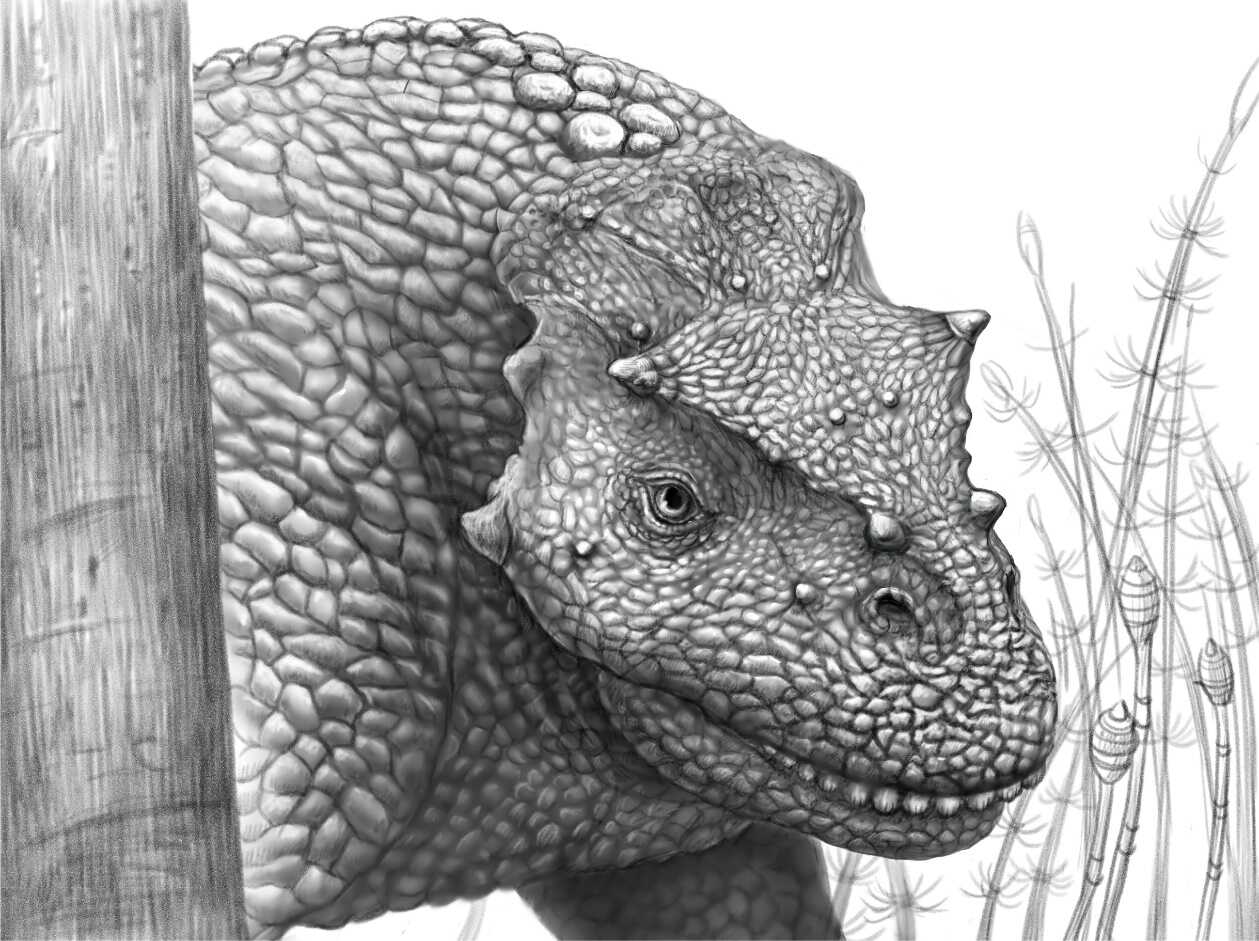

狭颅阴山龙生态复原图(郭晓聪绘制)

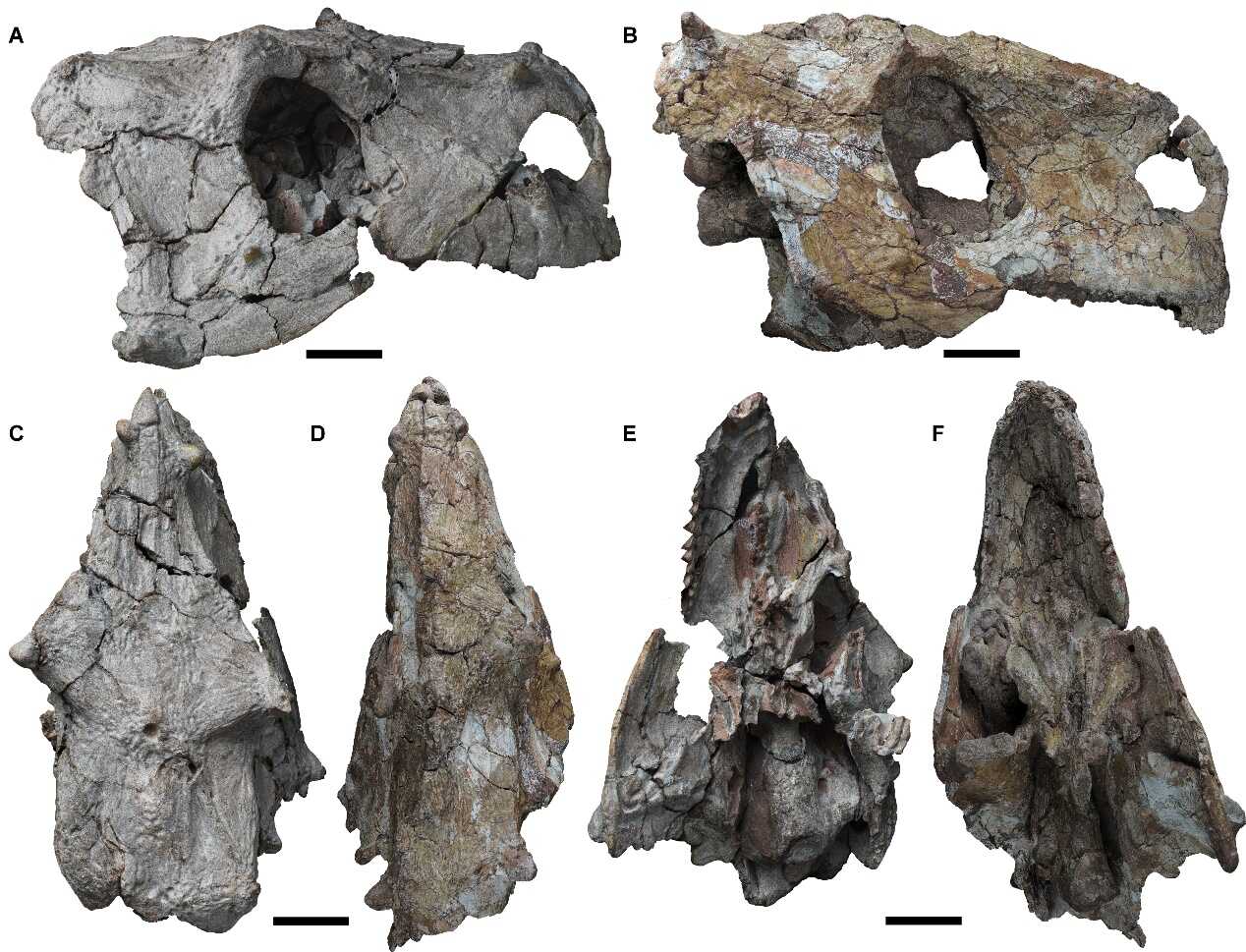

狭颅阴山龙的正型标本(A\C\D)和副型标本(B\E\F)(比例尺5cm)

2018年,在内蒙古大青山脑包沟组发现了与头骨关联的骨架。它的头高而窄,与常见的宽而扁的头不同。通过形态学分析,排除了保存挤压的可能性。该标本与2015年在山西保德孙家沟组发现的一件头骨形态相同,一系列自有衍征也确认了该类型头骨的有效性。

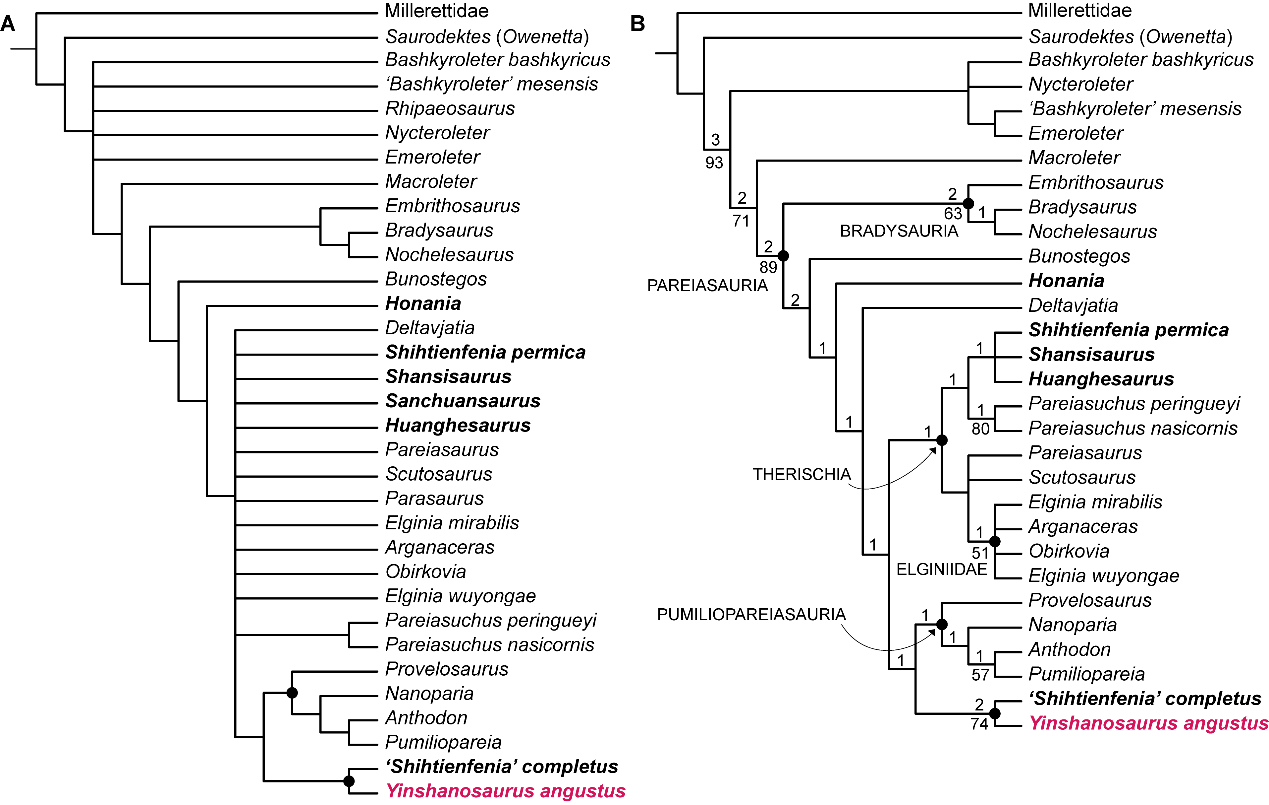

这是首次针对中国的锯齿类完整头骨进行的详细描述,在此基础上分析得到了更为可靠的系统发育结果。减数合意树识别出了中国锯齿龙类三个可能的支系:狭颅阴山龙与完整石千峰龙构成一个新的姊妹群,与来自南非和南美的Pumiliopareiasauria分支关系紧密,而产自上石盒子组的复齿河南龙位于相对基干位置,孙家沟组的二叠石千峰龙、柳林黄河龙、薛村山西龙更接近Therischia。但由于旧属种的不完整性,其有效性和系统发育位置仍待进一步确认。

阴山龙的系统分类位置(严格合意树与减数合意树)

本研究是系统梳理中国锯齿龙类演化谱系的阶段性成果,下一阶段将对山西保德集群埋藏的头后材料开展详细研究,并讨论已知属种的有效性,力求厘清中国锯齿龙类的演化谱系。

论文第一作者为中科院古脊椎所博士生伊剑(现就职于重庆古生物研究院),通讯作者为刘俊研究员。本研究得到中国科学院先导B项目的支持。