作者:Olivier Maridet(瑞士Porrentruy JURASSICA自然历史博物馆;2007-2010博士后)

翻译:李萍(2006级硕士)

我是2007年到所里跟着吴文裕和孟津老师做博士后的,研究课题是新疆地区的渐新世—中新世的啮齿类化石。其实之前我已经来过一次北京,为的是能跟吴老师面谈,确定博士后计划的可行性。不过07年冬初的这次到来,意义不同——我不再只是一个北京的过客,而是要在这个城市生活、工作好几年。

在此之前,除了在德国做过几个月的博士后,我从未离开过法国生活。从法国到中国,跟欧洲文化截然不同,我又不会说一句汉语,生活真是要翻天覆地大变革了。好在当时我的博士同学罗曼和他的中国太太邓韫都在北京,而罗曼也正跟着周忠和老师做博后,知道自己在中国不会是孤单一人,没朋没友,从心理上确实是一大安慰。而这无疑也是促使我放宽心,敢于来中国的一个原因。离开法国之前,我心里多少还是打鼓,害怕自己难以适应在北京的新生活。不过说来奇怪,初到北京我就感觉心情舒畅,迫不及待要来个北京大探索,看看中国式生活,了解一下中国文化。要说最深刻的第一印象,必须是北京上下班时刻挤得爆满的公交车。欧洲的公交车也会有人多拥挤的情况,但绝不至于像北京的公交车,挤得密不透风,人都贴在门上。感觉那时候大家都像是塞在罐头里的沙丁鱼,几乎完全动不得。尽管公交车一点都不舒适,我却很开心:我终于过上北京人民的日常生活了!这样的新生活,我喜欢。而且这也证明我很好地适应了在中国的生活:并没有自己想象的那么难。因为太开心了,挤在公交车里的我总会偷偷乐。我怀疑能这么乐的满车也只有我一个。有时我也担心要是被人发现我在乐,他们会不会把我当傻帽…… 管它呢,从与北京群众亲密接触的这一刻起,我就是北京城里的一名正式居民了(我还有幸被载入2010年全国人口普查记录。居委会大妈还给我发了一个袋子作纪念品,有图有真相。见图1。这个其貌不扬的袋子被我从北京背到里昂、维也纳,最终定居瑞士)。不过时间一久,我渐渐就对公交车失去了兴趣:原来它每天都人山人海的。两年后,每次有公交从身边路过,我看都不看,直接腿儿着回家了。

图1

令我惊喜的是,我来的那年,所里已经有3个法国同行了,还有董为、同号文老师曾经在法国留过学。这样一来,时不时能说说母语,感觉在中国的生活更亲切、愉快了。罗曼我早在博士期间就熟悉了,另外还有跟着朱敏老师做博后的杜万尚,跟着候亚梅老师研究石器的艾瑞卡。那时,我和罗曼、杜万尚每天午饭后都会去5楼的咖啡室跟张弥曼、周忠和、王原、朱敏以及“主席”张江永,还有若干学生一起喝个咖啡,天南海北地聊一通。聊天通常以逗乐为主,也会涉及一些关于中国文化的有意义的话题。喝咖啡也是一种“外交”活动:因为在这里能认识来自全世界各地到IVPP来交流合作的古生物学者。

有三位法国同胞作伴固然很好,可似乎这也打消了我学汉语的积极性。而对汉字的一无所知,也导致我很难记住、区别大家的名字。后果就是来所里几个星期之后,我仍然不能把大家的名字和面孔对应起来。为了改变这种局面,我终于下定决心学点汉语。当时认识了正跟着高星老师读博士的关莹,她有意学法语,我们就开始了语言交换。关莹可以说是个刻苦勤奋的好学生,而我完全是个笨学生。不过虽然水平差,但我有盲目的信心,开始大胆地在生活中使用汉语。法语中直接使用动词原形“想”、“要”这样的表达显得粗鲁无礼,使用动词的虚拟时态“想要”才是正解。我感觉这条用到汉语里肯定也没错。所以有一次去菜市场买柚子的时候,我内心自豪但表面镇定地跟小商贩说:我像一个柚子。虽然可能出于礼貌,小商贩面部表情变化不大,我还是从他的眼神中觉察到一丝奇怪的感觉。后来问过关莹才知道,我把“要”说成了“像”(而我的本意是用一个礼貌、高大上的“想要”)。不过,他反应不大,不会是真的觉得我像个圆圆的柚子吧?(吐槽:你不像柚子,你更像熊猫!)得了教训,我感觉还是学习一些基础用法为好。

总的来讲,随着时间推移,我的汉语还是有进步的。安顿下来几个月后,我决定买个折叠沙发。这下我的汉语终于可以派上大用场了。我一个人去了家具市场,选好了沙发,付好钱,还专门问了送不送货,跟人“沟通”了送货时间和地址。其实走的时候我也不能百分百确定那人都听明白了没,但沙发居然在“商定”的时间到了家里。这可谓是我的汉语应用巅峰时刻了。之后,我又陆陆续续学着拼读、书写,最好的时候能认得200多个汉字。可惜自从回到欧洲,我几乎都忘光了。不过如果大家语速不是很快,话题不是很复杂,我还是能听懂一点点。

在IVPP最大的意外收获是认识了我的太太李萍,结束单身狗的生活。认识她时,她正跟着王元青老师研究内蒙古始新世的脊齿貘。2009年硕士毕业后,她留在所里给古生物志书做了两年多文字、图片编辑。2011年4月,我们在法国结婚。这样的婚姻让我成了“山东女婿”,邱铸鼎老师曾经还不无幽默地称我为“IVPP女婿”,这让我感觉无比温暖,有了家的感觉。说说我老婆吧。在瑞士安定下来以后,闲不住的她做了好几份工作:汉语老师、中医诊所翻译、科普书籍翻译,甚至还到钟表商店做了两天销售员。不满足于总打零工,2016年她进了当地的技术学校学习精密机械,明年7月就要毕业了。终于可以不用养活她了,而且一想到她将来工资可能会比我高,我就替自己高兴!(吐槽:你就YY吧。)

说点关于工作的事情吧。到了所里之后,吴老师给了我一大批产自新疆准噶尔盆地的啮齿类化石,供我研究。2010年末,我博士后答辩,还获得了一个很宝贝的博士后证书(见图2,欧洲国家博士后出站是不给证书的)。

图2

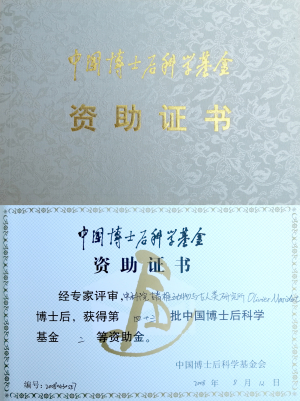

那几年,科学院开始大力资助外籍青年学者。沾了法国国籍的光,我曾获得过第43届博士后科学基金(图3),在2008、2009年还申请到了外籍青年访问学者基金(图4、图5)。而同时期,欧洲各国因为欧债危机的原因,申请基金越来越不容易。中国方面给的这些基金,让我有足够的资金回欧洲看标本、参加野外发掘,真的犹如雪中送炭。

图3

图4

图5

这期间,因为吴文裕老师退休,我转到了倪喜军的课题下,开始研究云南的啮齿类,同时也继续做一些关于欧洲动物群的工作。算下来,我在IVPP度过了4年半的时间,发表了13篇文章(关于新疆的啮齿类化石有6篇,其中包含了4个中国化石啮齿类新种),参加了6次学术会议。算不上高产,但现在回忆起来,当时因为语言不通而免了许多繁杂事务,能够一心搞科研,真的很幸福。现如今工作了,每天琐事缠身,再也没有当年那么清静了。这也让我更加怀念在IVPP的日子。

得益于在中国的这段研究经历,我在2011年底获得了奥地利Lise-Meitner博士后基金,研究蒙古中部的化石哺乳动物群。想在欧洲找到工作,总待在中国也不是办法。2012年3月,我离开了北京,去往维也纳。这是我的第三个,好在也是最后一个博士后。2014年,我终于在瑞士勃朗特吕(Porrentruy)JURASSICA自然历史博物馆找到了工作,成了一名博物馆员兼教员-研究员。2016年,我获得了博士生指导资格(弗里堡大学研究员)。现在既做管理,又做教学和研究。虽然离开了IVPP,但跟所里的联系一直没断,我还在和倪喜军合作研究云南的化石啮齿类,最近三年每年复活节假期都回所里,并且在2016年招了倪老师的硕士生陆晓彧来瑞士读博士。这样的合作也算是与所里缘分的延续吧。

很幸运在年轻的时候到过中国,到过IVPP。见证了中国的高速发展(虽然也有很多问题),认识了很多国际一流的学者,还有那些热爱古生物的老一辈学者。我的导师吴文裕、跟我同样研究小哺乳动物的王伴月、邱铸鼎老师,时常一起喝咖啡的张弥曼老师,还有其他前辈学者,都时时让我心生感慨:他们年轻时经历了中国最贫穷落后的时代,一定是心有信仰和追求,才走上了搞研究的道路,成为这个领域的佼佼者。而且似乎那时候的男女平等贯彻得特别好,因为我发现所里老一辈学者中女先生比男学者还多。

暂时就写这些了。最后,祝愿古脊椎所的事业蒸蒸日上,祝所有同事、朋友们取得更大的成绩。

(原文为法文,请见附件)