近期,《古脊椎动物学报》在线发表了新疆五彩湾地区上侏罗统小袁氏兽(Yuanotherium minor)再研究文章,文章对其保存的骨骼形态、牙齿磨蚀方式和神经通路进行了更详细的描述和重建,讨论了上颊齿齿尖的同源性,并根据其独特的上颌骨特征,提出了关于三列齿兽类上颌-腭部结构演化假说,给出了过渡阶段的形态证据。该标本最初由胡耀明等(2009)首次报道,属名是为了纪念著名地质学家、古生物学家袁复礼先生。

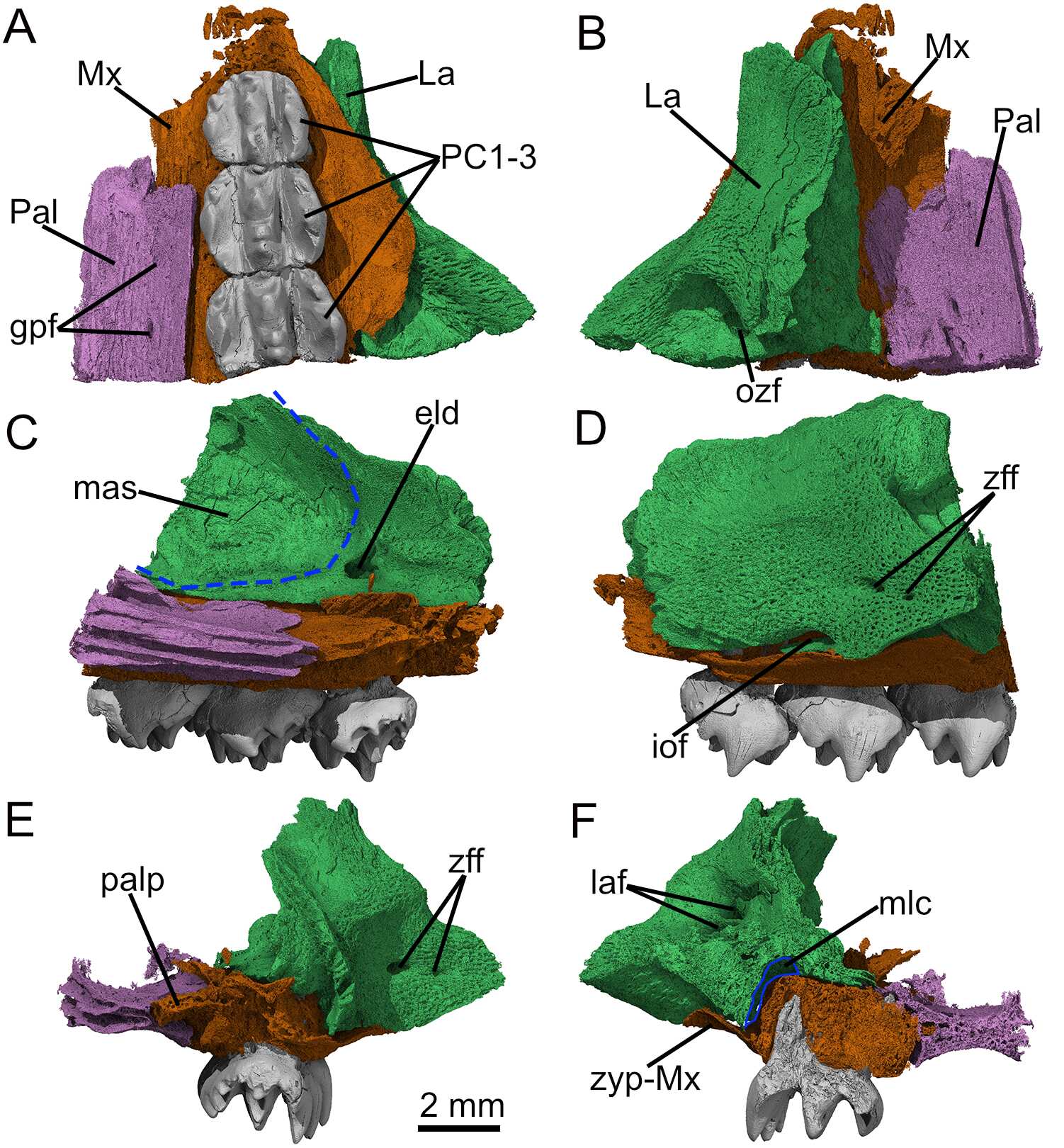

图1-小袁氏兽标本三维重建图

通过CT扫描和三维重建发现,标本实际保存有左上颌骨,腭骨、泪骨以及三颗颊齿(图1)。上颌骨部分退化(缺失面部突但保留颧突与腭突),颧突为宽而背腹扁平的骨板,腭突嵌入腭骨内部,且不暴露于次生腭腹面;泪骨极大(面部突高逾齿冠两倍);眶下孔较小、呈纺锤形且完全由泪骨包围;容纳上颌神经的腔体高大,夹于上颌骨与泪骨之间;上颊齿齿尖型式为2-4-3,具六个齿根,前颊侧齿根末端强烈内弯等详细特征(图2)。

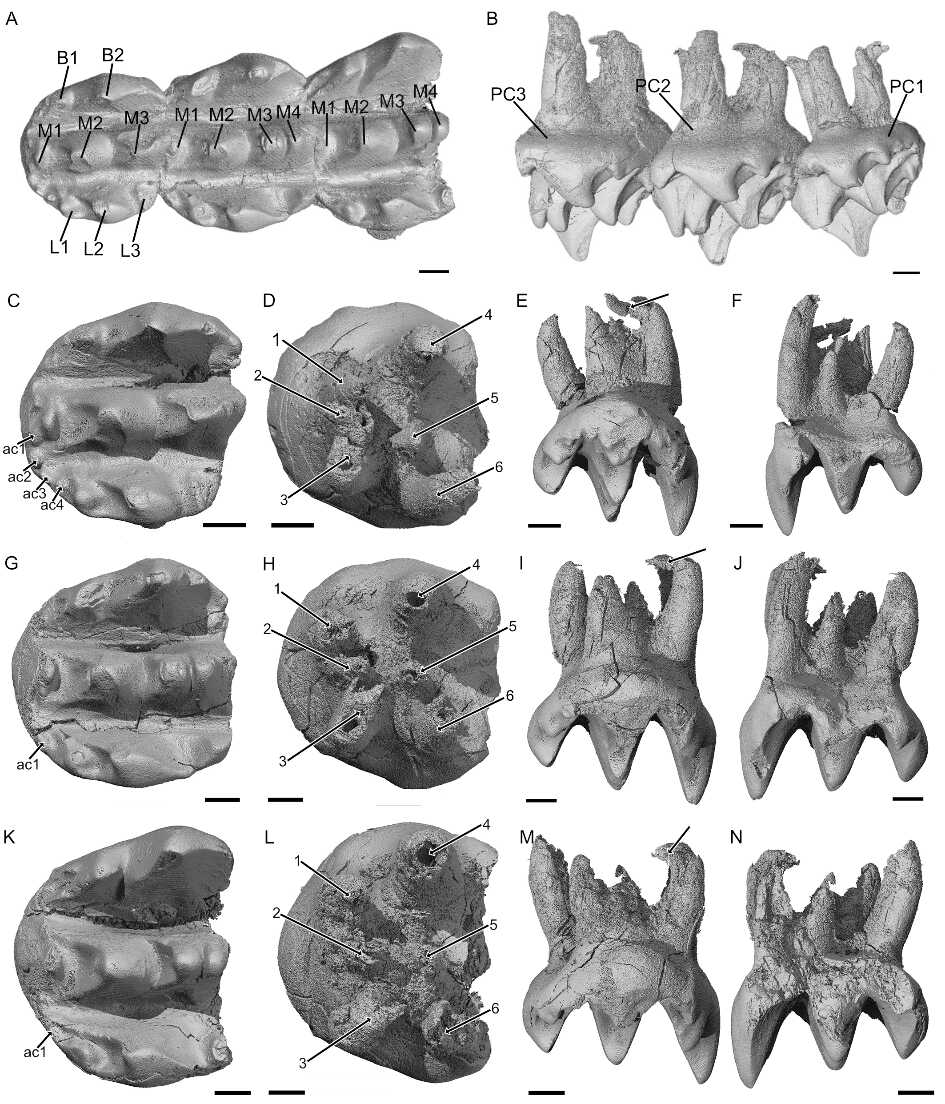

尽管只保存了三颗不完整的颊齿,但小袁氏兽的颊齿齿尖型式存在较为显著的差异,即在同一个体内,不同牙齿的齿尖形态数量不同。其中PC1的齿尖型式为2-3-3,PC2-3的齿尖型式为2-4-3。在其颊齿的舌侧列齿尖前端发育有数量不等的齿带小尖(PC1有4个,PC2-3均有1个),经过扫描电镜观察,这些齿带小尖没有磨损痕迹,推测其不具有咀嚼功能。此前研究认为,随着演化的进行,三列齿兽类的齿尖数量存在逐渐减少的趋势,但袁氏兽作为一种较进步的三列齿兽,其齿尖数量却较多。除袁氏兽外,具有齿尖数量增加现象的三列齿兽还有发现于蒙古的Shartegodon和Nuurtherium,这三个属的齿尖形态变异度明显高于其他已知的三列齿兽类。具体表现在(1)舌侧列近中端发育齿带(形态高度变异);(2)主功能齿尖也存在形态变异。由此,研究建议性提出了三列齿兽的齿尖式建立的标准:仅将功能齿尖计入齿尖式,齿带上的形态数量变化较大、或互锁区域不具咀嚼功能小齿尖,不应纳入齿尖型式统计。

图2-小袁氏兽保存的三颗上颊齿

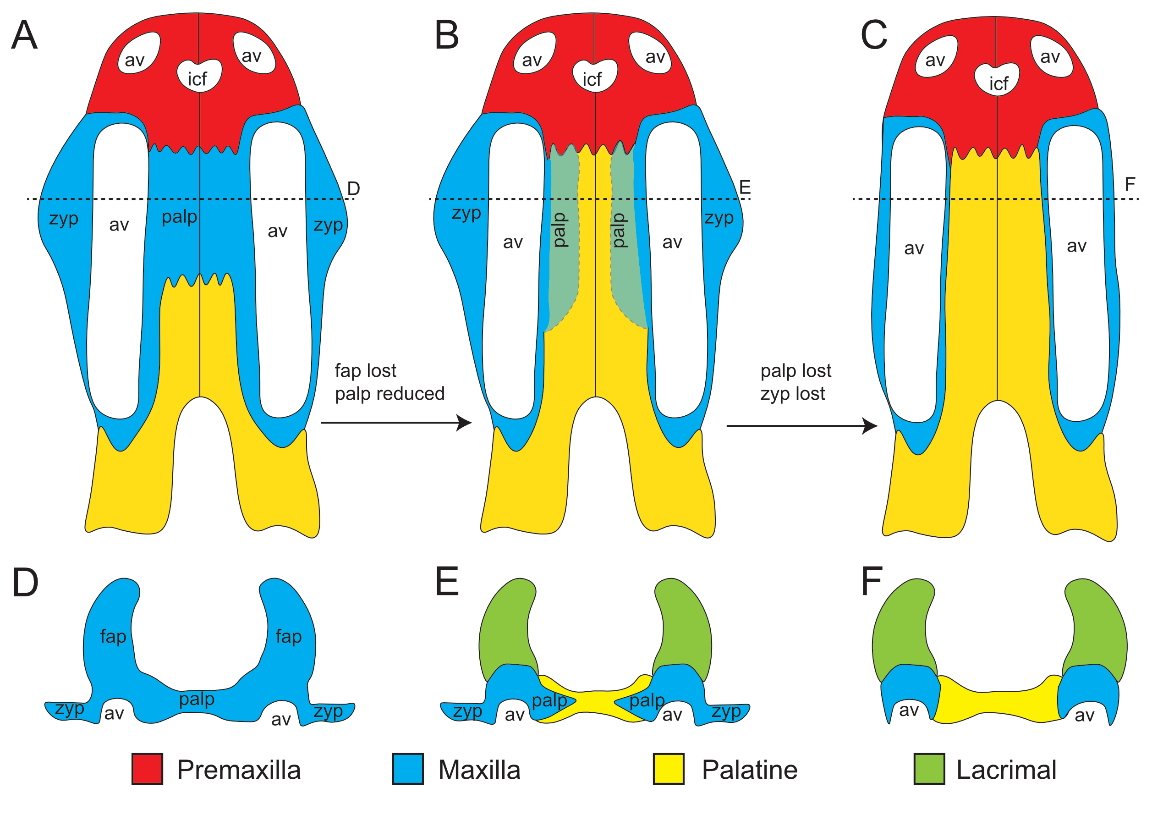

上颌骨演化是另一关键问题。研究表明基干三列齿兽类(如Kayentatherium)上颌骨较为发育,和大部分其他犬齿兽一样具有发育良好的面部突、颧突和腭突,而进步类型(如似卞氏兽Bienotheroides)上颌骨退化为简单圆柱体,失去了面部突、颧突和腭突。小袁氏兽的上颌形态可能代表两者间的过渡阶段:面部突已经完全消失,其腭突虽退化但仍存在,完全嵌于腭骨内(图3B),而颧突则仍然很发育。因此研究团队提出了三列齿兽类上颌退化的可能模式:1、面部突首先消失,腭突宽度缩减。腭骨前伸包绕上颌骨腭突,使其不暴露于腭面。2、腭突完全消失,上颌脱离次生腭构成,颧突进一步退化至消失。

图3-三列齿兽类上颌演化三种模式图(A-C Kayentatherium、袁氏兽和似卞氏兽腭部腹视图;D-F 对应A-C的横截面图)

国家自然博物馆刘璐博士和中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的硕士研究生任纪澄为共同一作、毛方园研究员为通讯作者。此项研究得到国家自然科学基金(42122010,42288201)、云南省振兴人才支撑计划(202305AB350006)中国科学院青年创新促进会(Y2023017)和北京市财政特别资助联合资助。

论文链接:https://www.vertpala.ac.cn/CN/10.19615/j.cnki.2096-9899.250331